Переворот в поиске жизни в космосе: Как новый научный метод отсеивает 99% планет и находит самые перспективные

Человечество вглядывается в звёзды с новой надеждой и новыми инструментами. На смену легендарному «Джеймсу Уэббу» уже готовятся новые гиганты, такие как «Обсерватория обитаемых миров», призванные дать нам прямой взгляд на планеты у соседних звёзд. Поиск жизни за пределами Земли из области научной фантастики превратился в одну из самых динамичных и дорогостоящих отраслей современной науки. Но вместе с ростом наших технических возможностей растёт и понимание главной проблемы: мы ищем то, не зная что, и не совсем понимая, где.

Недавние спорные намёки на биосигнатуры в атмосфере Венеры или на экзопланете K2-18b показали, насколько легко обмануться. Просто найти химический элемент, который на Земле связан с жизнью, — это лишь полдела. А что, если среда, где он найден, в принципе не способна поддерживать ту жизнь, которая его производит? Чтобы не тратить миллиарды долларов и десятилетия работы телескопов впустую, учёным нужен был новый, более тонкий навигатор. И, кажется, они его создали.

От «поиска воды» к тонкой настройке

Долгое время главной мантрой астробиологов была простая и понятная фраза: «Следуй за водой». Логика была железной: вся известная нам жизнь зависит от воды, а её наличие в жидком виде гарантирует умеренные температуры — не слишком жарко и не слишком холодно для сложной химии. Эта стратегия позволила очертить так называемые «зоны обитаемости» вокруг звёзд — области, где на планете гипотетически может существовать жидкая вода.

Но чем больше мы узнаём о жизни на самой Земле, тем более наивной кажется эта установка. Мы открыли организмы-экстремофилы, которые прекрасно себя чувствуют в кипящих гейзерах, в ледяных глубинах Антарктики, в концентрированных соляных растворах и даже в условиях высокого радиационного фона. Если жизнь на нашей планете настолько изобретательна, почему мы решили, что инопланетная будет придерживаться наших скромных представлений о комфорте?

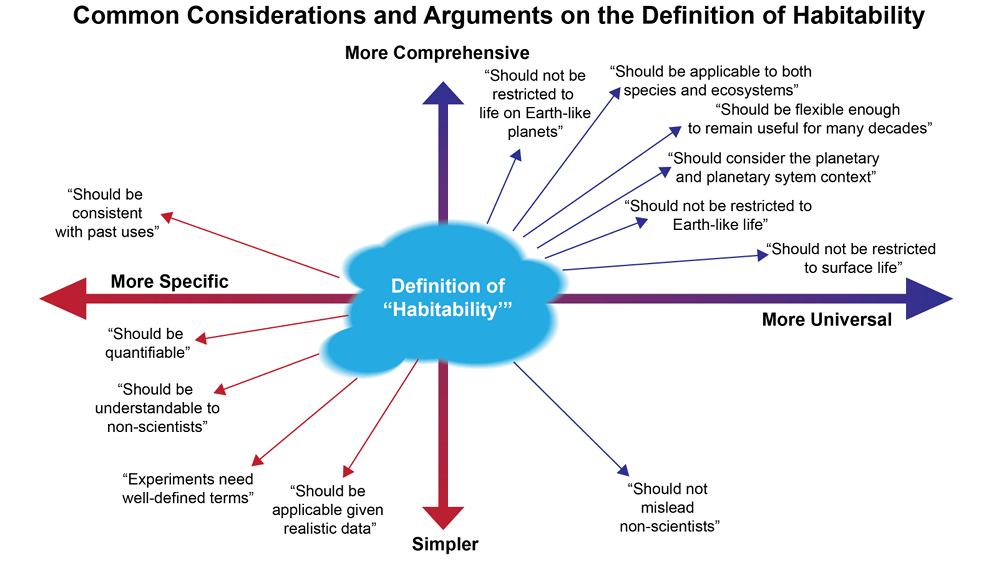

Стало очевидно, что бинарный подход «есть вода / нет воды» — это слишком грубый фильтр. Нужен был инструмент, способный работать с полутонами, вероятностями и неполными данными. Ведь всё, что у нас есть о мирах за пределами Солнечной системы, — это косвенные данные, обрывки информации со множеством «но» и «возможно».

Больше не «да/нет», а «какова вероятность?»

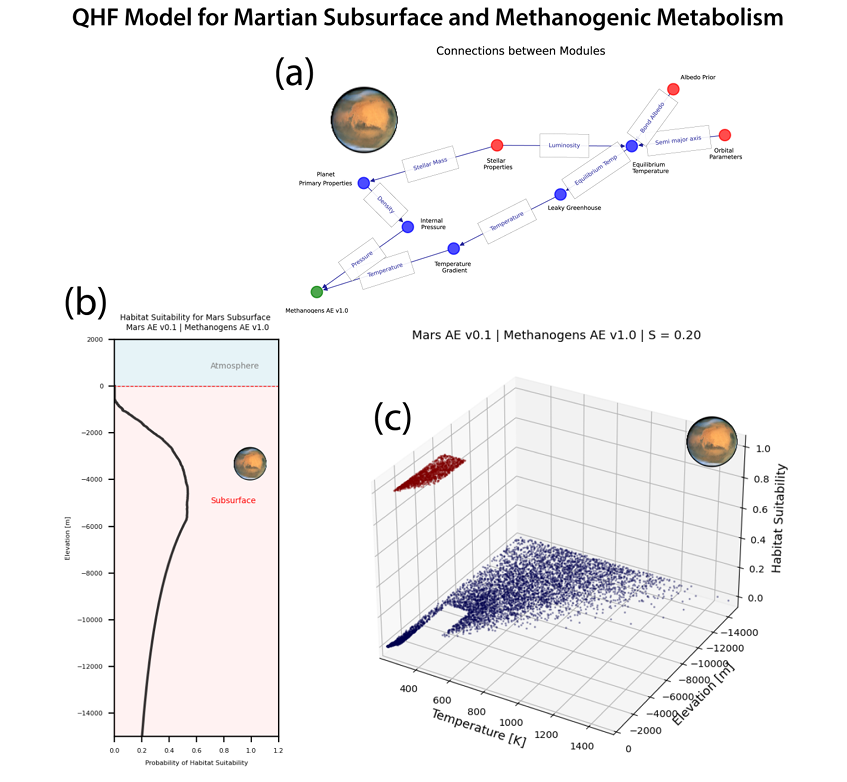

Группа учёных под эгидой НАСА решила перевернуть саму логику вопроса. Их новый подход, названный «концепцией количественной оценки обитаемости», меняет правила игры в двух ключевых аспектах.

Во-первых, они отказались от абстрактного вопроса «Обитаема ли эта планета?». Вместо него они предлагают задавать более конкретный и практически проверяемый вопрос: «Сможет ли конкретный тип организма выжить в известных нам условиях этой планеты?»

Разница колоссальная. Никто не будет спорить, что Антарктида непригодна для верблюдов, но для императорских пингвинов — это рай. Точно так же какой-нибудь мир может быть смертельным для земной бактерии, но идеальным домом для гипотетического существа, дышащего метаном. Этот сдвиг фокуса позволяет перейти от туманных рассуждений к математическому моделированию.

Во-вторых, новая система не требует от учёных чёрно-белых ответов. Она создана для работы с неопределённостью. В её основе лежит сравнение двух моделей:

- «Модель среды обитания»: Сюда вносится всё, что мы знаем о планете или её спутнике — температура, давление, состав атмосферы, уровень радиации. Важно, что модель учитывает погрешности и неполноту этих данных. Например, «температура на поверхности от -50°C до +10°C с вероятностью 80%».

- «Модель организма»: Это «профиль» конкретного живого существа. В него закладываются пределы его выживаемости. Это может быть как реальный земной экстремофил (например, микроорганизм из гидротермального источника), так и гипотетическая форма инопланетной жизни, для которой учёные прописали теоретические потребности.

Далее система просто сопоставляет эти две модели и выдаёт ответ не в формате «да/нет», а в виде вероятности: каков шанс, что этот организм и эта среда совместимы?

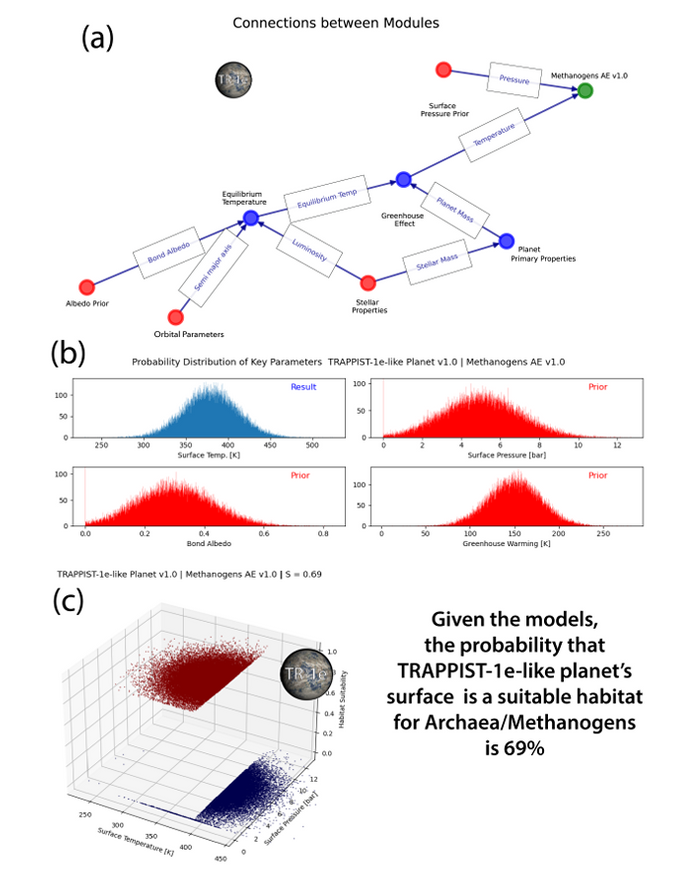

Космический дейтинг: сводим планету с организмом

На практике этот подход напоминает сложный алгоритм совместимости, своего рода «космический Tinder». Учёные могут взять профиль подлёдного океана Европы (спутника Юпитера) и «примерить» к нему модель земной археи, живущей в холодных водах без света. Система рассчитает вероятность её выживания. Можно пойти дальше: создать модель гипотетической кремниевой формы жизни и проверить, какие из уже открытых скалистых экзопланет могли бы стать для неё домом.

Это даёт два мощнейших практических преимущества:

- Приоритезация целей. Время работы космических телескопов стоит баснословных денег. Вместо того чтобы наугад изучать десятки «потенциально обитаемых» миров, астрономы смогут рассчитать, какая из планет (допустим, А или Б) имеет более высокую вероятность поддержки хотя бы одной из известных или гипотетических форм жизни. Это позволит направить самые мощные инструменты на самые перспективные цели.

- Проверка биосигнатур. Представим, что телескоп обнаружил в атмосфере далёкой планеты метан. Это интригует, ведь на Земле его производят живые организмы. Новая модель позволит немедленно проверить: а условия на этой планете вообще совместимы с жизнью метаногенов? Если расчёты покажут почти нулевую вероятность, то сенсацию можно отложить и искать геологическое объяснение. Если же совместимость высокая — это станет веским аргументом в пользу биологической гипотезы.

Что дальше? От теории к практике

Разработчики сделали свою модель открытой, чтобы учёные по всему миру могли её использовать и дополнять. Следующий шаг — создание глобальной базы данных. В неё войдут профили сотен земных экстремофилов, а также модели самых смелых гипотез об инопланетной биохимии.

Эта работа — тихая революция в астробиологии. Она знаменует переход от романтического поиска «братьев по разуму» к системной, прагматичной и математически выверенной науке. Мы больше не ищем просто «жизнь», мы ищем совпадения — идеальные пары из сред обитания и организмов, которые могли бы в них процветать. И хотя до окончательного ответа ещё далеко, теперь у нас есть гораздо более умный способ его искать.