Ключ к поиску инопланетян – под ногами? Как микробы-экстремалы стали главным козырем в поиске жизни на Марсе

Задумывались ли вы когда-нибудь, одиноки ли мы во Вселенной? Этот вопрос будоражит умы не одно столетие. И пока фантасты рисуют образы зелёных человечков, учёные подходят к делу куда прагматичнее. Прежде чем искать сложных «братьев по разуму», неплохо бы понять, а может ли жизнь — хотя бы в виде простейших микробов — существовать в условиях, далёких от нашего земного комфорта? И как её там, собственно, обнаружить?

Не просто иголка в стоге сена, а невидимая иголка

Представьте: вы отправляете дорогущий аппарат на Марс или ледяную Европу, спутник Юпитера. Он берёт пробу грунта или воды. А дальше-то что? Как понять, что перед вами — жизнь, особенно если она совсем не похожа на земную? У неё могут быть другие «строительные блоки», другой метаболизм. Вот тут-то и возникает понятие биосигнатур. Это такие маркеры, косвенные признаки, которые с высокой вероятностью указывают на присутствие живых организмов. Это может быть что угодно: специфические химические соединения, окаменелости… или, как выясняется, даже простое движение!

Земля как полигон для космических детективов

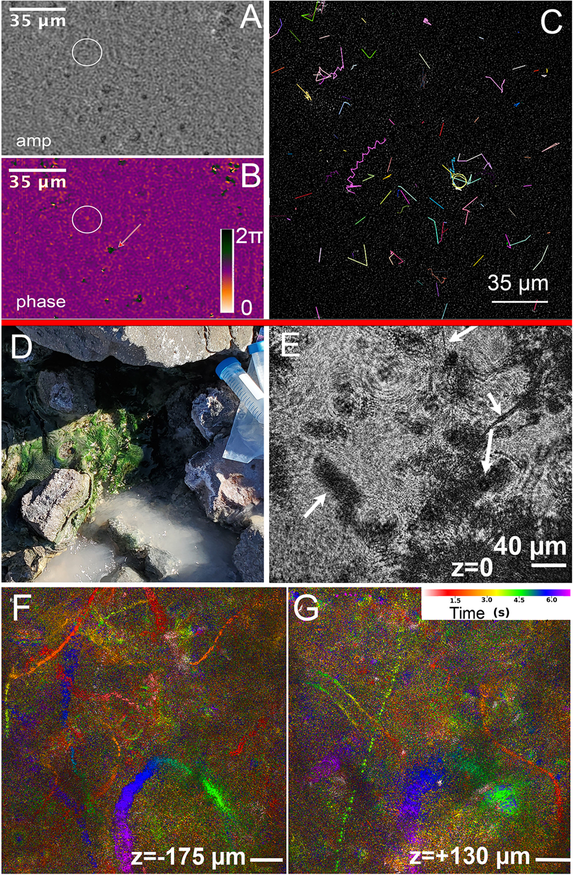

И вот тут на сцену выходят самые негостеприимные уголки нашей собственной планеты. Учёные из Портлендского государственного университета решили: а давайте посмотрим на земные «экстремальные» места — вроде кипящих источников, ледяных пустынь Арктики или пересоленных озёр — как на модели других миров. Логика простая: если жизнь умудряется теплиться здесь, в условиях, которые кажутся нам совершенно невыносимыми, то, может, и на условном Марсе или Энцеладе (привет, Сатурн!) у неё есть шанс?

Эти места — настоящие аналоги внеземных сред. Изучая их, мы как бы репетируем будущие поиски жизни за пределами Земли.

Вглядываясь в невидимое: Сила микроскопии

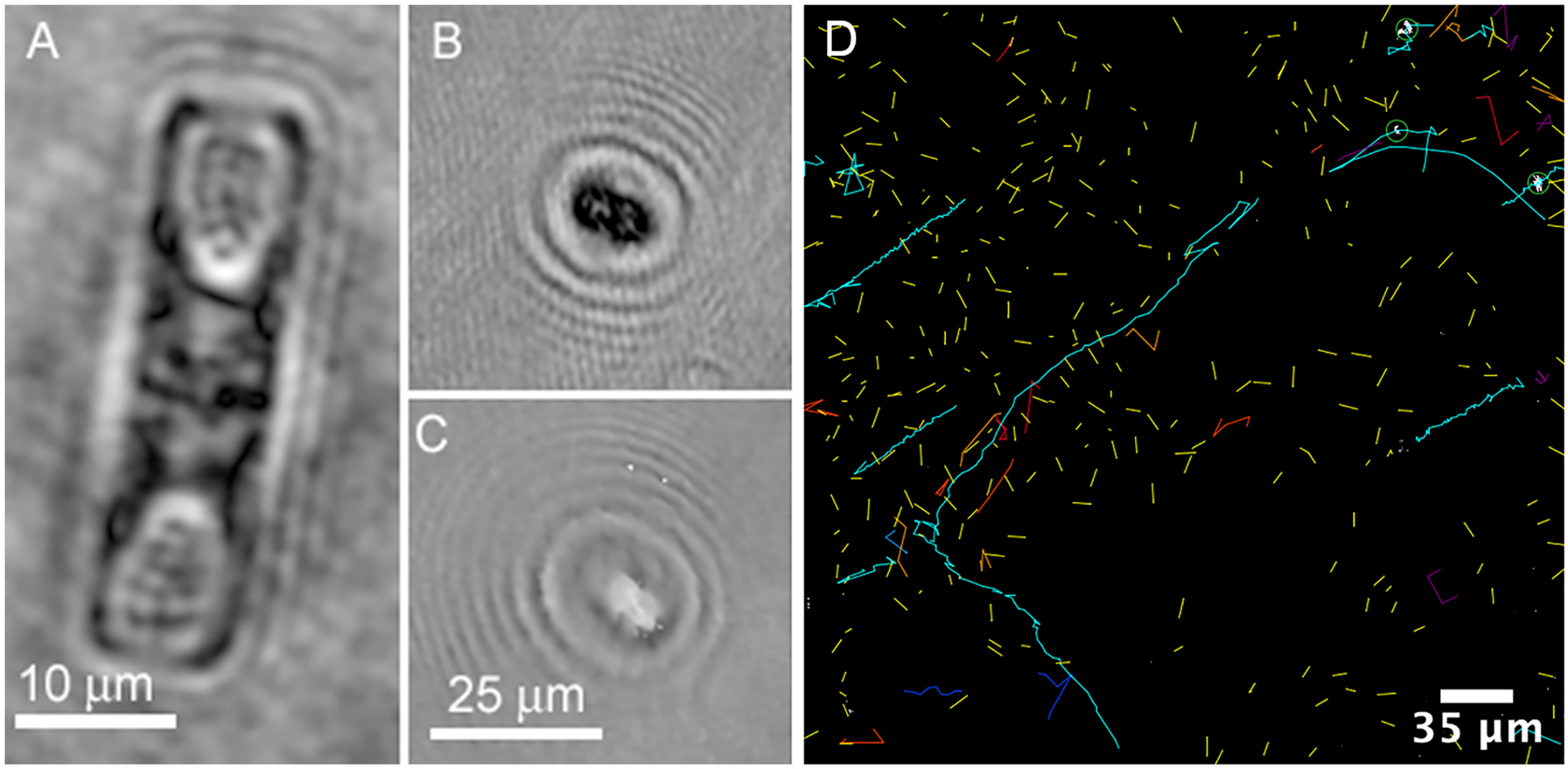

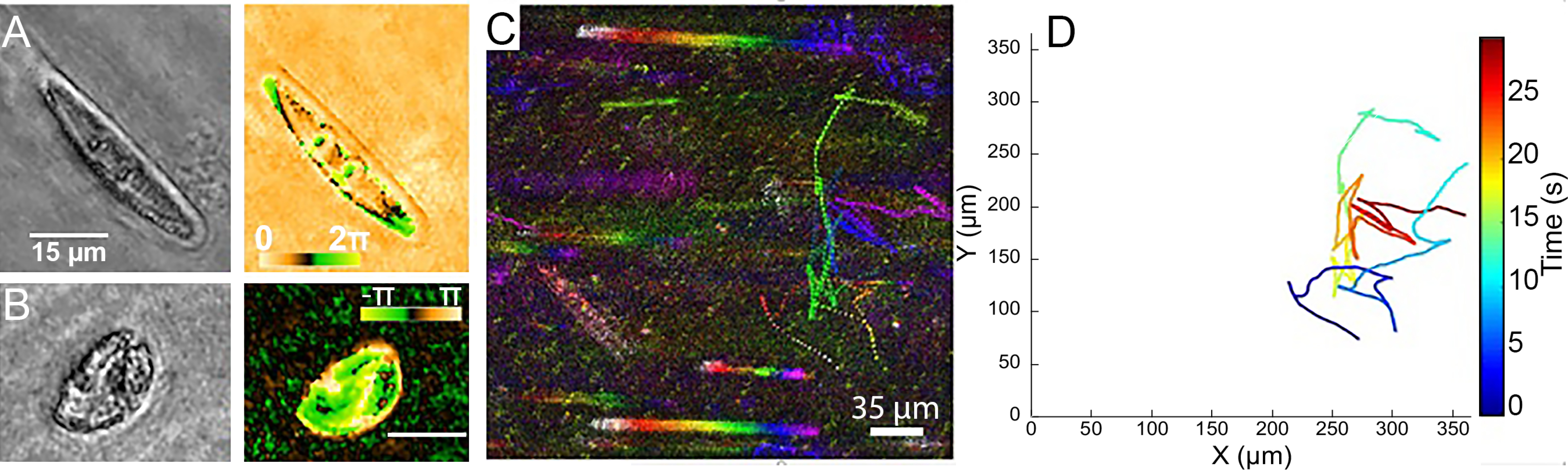

Но как заглянуть в мир микробов прямо на месте, будь то ледник или горячий источник? Тут на помощь приходит хитрая технология — полевая видеомикроскопия. А конкретнее, её продвинутая версия — цифровая голографическая микроскопия (ЦГМ). Не вдаваясь в дебри оптики, скажем так: это позволяет не просто увидеть крошечные объекты в капле воды прямо «в поле», но и получить о них массу информации — их форму, как они взаимодействуют со светом и, что самое интересное, — как они двигаются!

Исследователи вооружились этой технологией и отправились в экспедиции по самым разным экстремальным точкам Земли, многие из которых с таким «пристрастием» раньше никто не разглядывал.

Есть движение! Жизнь выдаёт себя

И знаете, что оказалось самым поразительным? Практически везде, куда бы ни направили объектив своего хитроумного микроскопа учёные, они находили признаки жизни! Не обязательно толпы резвящихся бактерий, но хотя бы что-то одно из трёх:

- Движение: Да-да, банальное плавание или ползание микробов. Оказывается, это очень надёжный признак жизни.

- Морфология: Характерная форма клеток, какие-то структуры, не похожие на случайные неорганические частицы.

- Оптические свойства: То, как микроорганизмы преломляют или отражают свет, тоже может быть уникальным.

Сам факт, что хотя бы одна из этих биосигнатур стабильно обнаруживалась во всех пробах — от раскалённых пустынь до ледяных шапок — это очень обнадёживающий результат. Он говорит: даже в самых суровых условиях жизнь не просто замирает в ожидании лучших времен, какая-то её часть остается активной и обнаружимой.

Особенно важным открытием стала повсеместность микробного плавания. Похоже, это одна из самых универсальных и легко детектируемых биосигнатур. Просто и эффективно.

А если «потыкать палочкой»? Реакция есть, но не всегда

Но постойте, не все так просто. Исследователи пошли дальше: а что если на микробов подействовать? Ну, скажем, изменить температуру или добавить каких-то химических веществ? Будут ли они активнее двигаться, пытаясь уплыть от опасности или, наоборот, приблизиться к «еде»?

Тут результаты оказались не такими однозначными. В одних пробах микробы бурно реагировали на внешние раздражители, демонстрируя явные изменения в подвижности. В других — реакция была слабой или отсутствовала вовсе. В чём же дело? Возможно, это зависит от конкретного вида микроорганизмов, от их текущего состояния или специфики самой среды. Это тоже важная информация: она показывает, что живые системы сложны и реагируют по-разному. Но главное — исходное наличие биосигнатур подтвердилось везде.

Так что же дальше? Готовим микроскоп для полёта

Какие выводы можно сделать из этого исследования? Ну, во-первых, оно укрепляет надежду на обнаружение жизни (пусть и микробной) в экстремальных условиях других планет и их спутников. Если уж на Земле она так упорно цепляется за существование в самых неподходящих, казалось бы, местах…

Во-вторых, исследование ярко демонстрирует потенциал цифровой голографической микроскопии (ЦГМ). Этот метод выглядит очень перспективным кандидатом для установки на будущие космические зонды. Представьте: ровер на Марсе зачерпывает немного жидкой воды (если найдёт, конечно!) или льда, и бортовой ЦГМ-микроскоп тут же ищет движущиеся точки или объекты характерной формы. Звучит почти как научная фантастика, но становится всё реальнее.

И в-третьих, теперь мы знаем, на что обращать особое внимание. Активное движение микроорганизмов — это мощная биосигнатура, которую относительно легко зафиксировать.

Конечно, это не значит, что мы завтра же найдем марсианских амёб. Поиск внеземной жизни — дело долгое и кропотливое. Но такие исследования, проведённые здесь, на Земле, дают нам бесценные подсказки: что искать и как искать. И каждый такой шаг приближает нас к ответу на тот самый волнующий вопрос: одиноки ли мы? Похоже, шансы услышать «нет» потихоньку растут.