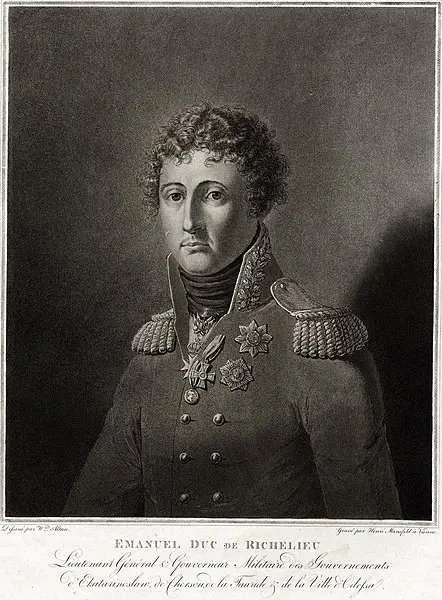

Эммануил Осипович Ришельё. Французский герцог на пути к Одессе

Герцог Эммануэль де Ришелье на гравюре В. Альтана, начало XIX века

В недавней статье Осип де Рибас. Соратник Суворова, герой поэмы Байрона, основатель Одессы, заговорщик и казнокрад мы говорили, в том числе, и о том, как её герой «продавил» решение об основании нового города на месте взятой им турецкой крепости Хаджибей. Однако следует признать, что к моменту его смерти этот город находился в самом жалком состоянии, и начало процветания Одессы было положено другим человеком – Арманом Эмманюэлем дю Плесси, герцогом де Ришельë. Вот о нем и будет рассказано в статье, которую я сегодня предлагаю вашему вниманию.

Происхождение и молодость героя статьи

Вопреки распространенному заблуждению, человек, о котором пойдет речь в статье, не прямой потомок знаменитого кардинала Ришелье (он вообще очень дальний его родственник). Дело в том, что фактический правитель Франции времен Людовика XIII, будучи бездетным, передал титул внуку своей сестры Франсуазы – Арману-Жаку де Виньеро, который стал пра-пра-прадедом героя статьи. А тот, в свою очередь, оказался последним представителем этого рода.

Родился Арман Эмманюэль де Виньеро дю Плесси в Париже 25 сентября 1766 года и до смерти своего деда (героя нескольких романов Дюма, например – «Ожерелье королевы») имел титулы герцога де Фронсак и графа де Шинон. Образование он получил в престижном колледже, основанном одним из его предков.

В 1782 году родственники женили 15-летнего юношу на 13-летней герцогине Розалии де Рошенуар. Утверждают, что у алтаря жених и невеста дружно ответили священнику «нет», но это никак не помешало обряду венчания. Девица, ещё почти ребёнок, явно была не готова к брачным отношениям, и новоявленные супруги разъехались в разные стороны: муж в Австрию, жена – в Швейцарию. К несчастью, Розалия тяжело заболела (возможно, это был туберкулёз позвоночника). В результате у неё срослись грудные позвонки, и фигура деформировалась, она стала:

«Горбатой спереди и сзади, горбатой, как Полишинель, с огромным носом, огромными руками и очень маленького роста».

Сохранилось описание второй встречи супругов:

«Старый маршал и герцог де Фронсак поставили между собой маленькое, горбатое спереди и сзади чудовище всего 4-х футов роста, которое они представили графу де Шинон как подругу его жизни. Он отступил на три пары ступеней и упал без сознания на лестнице. Его отнесли в его комнаты. Он сказался слишком больным, чтобы появиться в салоне, написал родственникам о своей твердой решимости никогда не реализовывать до конца этот брак, к которому испытывал жестокое отвращение, уже ночью потребовал почтовых лошадей, и они отвезли отчаявшегося человека по дороге в Германию».

Много лет спустя в Елисейском дворце Розалию увидел Александр I, который писал:

«Я теперь понимаю поведение герцога де Ришелье по отношению к его жене. Ах! мой дорогой, она уродлива и ужасна. Я ему верю, что у нее много душевности и замечательных качеств, но в возрасте двадцати лет нужно было нечеловеческое мужество, чтобы видеть подобное уродство».

В результате супруги всю жизнь общались в основном посредством писем. И, как мы уже отмечали, род Ришельё прервался на герое статьи.

В 1784 году вернувшийся во Францию Арман Эмманюэль поступил на службу в драгунский полк королевы Марии Антуанетты, но уже через год стал первым камергером при дворе Людовика XVI. Когда в 1787 году началась Русско-турецкая война, он очень хотел принять в ней участие. Король запретил покидать Францию, но скоро лишился власти в ходе Великой Французской революции. Однако все же успел он успел дать герою статьи разрешение на выезд из страны.

Ришельё в русской армии

Арман Эмманюэль перебрался в Австрию, где познакомился с очень известным человеком – Шарлем Жозефом де Линем, которого современники называли «Принцем Европы». Знакомством с ним гордились тогда многие – от российской императрицы Екатерины II до ловкого венецианца Джакомо Казановы. Де Линь уже успел повоевать в русской армии, в 1788 году он участвовал в осаде и взятии Очакова. Байрон упоминает его в седьмой песни поэмы «Дон Жуан»:

«Когда бы нам (историк говорит)

Деянья русских описать досталось бы,

Тома б наполнить мог любой пиит —

И многое несказанным осталось бы!

А посему о русских он молчит

И воздает хвалы (смешно, казалось бы)

Десятку чужеземцев: Ланжерон, Дамб, де Линь –

вот русской славы звон!»

Деянья русских описать досталось бы,

Тома б наполнить мог любой пиит —

И многое несказанным осталось бы!

А посему о русских он молчит

И воздает хвалы (смешно, казалось бы)

Десятку чужеземцев: Ланжерон, Дамб, де Линь –

вот русской славы звон!»

В 1789 году де Линь, командуя австрийскими частями, сумел взять Белград.

Шарль Жозеф Де Линь на портрете 1825 г. О нем мы тоже поговорим — в одной из следующих статей

С рекомендательным письмом де Линя герой статьи отправился к Потемкину, был принят в русскую армию волонтером, участвовал в штурме Измаила.

Напомним, что участниками штурма этой крепости стали также основатель Одессы Осип де Рибас и два его брата, один из которых скончался от полученных ран.

Отметим также, что в первый раз российские войска захватили Измаил в 1770 году. Командовал ими генерал-поручик Н. В. Репнин – внук соратника Петра I.

Вернемся к герою статьи. Молодой французский аристократ прекрасно проявил себя в бою, получил орден Святого Георгия IV степени и наградную шпагу, но понял, что военная карьера его не прельщает. Возможно, причиной стало то, что первым же его сражением оказалась страшная мясорубка Измаильского штурма, про который сам Суворов говорил, что на такое дело можно решиться лишь раз в жизни. А герой статьи писал:

«Надеюсь, я никогда не увижу столь ужасного зрелища».

И. Иванов. Взятие Измаила (со стороны Дуная)

Получив известие о смерти отца, он вернулся во Францию, где узнал, что все его имения конфискованы. Позже, кстати, у него был шанс их вернуть – достаточно было обратиться к ставшему императором Наполеону в соответствии с его титулом. Но это оказалось выше сил Ришельё. Он так ненавидел Бонапарта, что с началом войны 1812 года без раздумий пожертвовал для борьбы с ним все свои сбережения – 40 тысяч рублей.

Однако вернемся в революционную Францию, где молодой герцог, вместо того чтобы, подобно многим аристократам, тихо уехать из страны, обратился за официальным разрешением на выезд в Учредительное собрание – и получил его.

Возвращение в Россию

Летом 1791 года Ришельё прибыл в Петербург, где был хорошо встречен Екатериной II. Прекрасные отношения у него сложились и с внуком императрицы Александром. Тогда неожиданно возникла идея создания в приазовских областях французских колоний. Предполагалось, что бежавшие из Франции эмигранты поселятся здесь и начнут освоение этих территорий. Губернатором «Новой Франции» должен был стать Ришельё. Оставалось только найти желающих участвовать в этом проекте.

Получив деньги для оплаты дорожных расходов новых россиян, герой статьи отправился в Европу и быстро понял, что французские дворяне испытывают большое желание приехать в Россию, но только для того, чтобы «сесть на социальные пособия». Причем обосноваться они желали не дальше Москвы или Петербурга.

Вернувшись в Россию в 1793 году, Ришельё получил звание полковника, был вне штата зачислен в Тобольский пехотный полк, некоторое время работал в «администрации» Волынского губернатора. В 1795 году его перевели в 13-й драгунский Военного Ордена генерал-фельдмаршала графа Миниха полк, а в 1796 году он стал его командиром. Подав в том же 1796 году в отставку, герой статьи перебрался в Вену, но в 1797 году вернулся в Петербург, получил звание генерал-майора и должность командира гвардейского Кирасирского полка. В 1799 году его повысили до генерал-лейтенанта.

С новым императором Павлом I отношения у Ришельё как-то не заладились – главным образом по причине тяжёлого характера этого монарха, который на плацу мог сделать резкий выговор даже своим сыновьям – Александру и Константину (лично или через адъютантов). Выйдя в отставку в 1800 году, снова оказался в Вене, где жил очень скромно, однако из гордости принципиально не посещал своих знакомых в то время, когда они обедали.

Узнав о восшествии на российский престол Александра, Ришельё из вежливости отправил ему письмо с поздравлениями – и неожиданно получил приглашение вернуться в Россию. Осенью 1802 года герцог снова отправился в Петербург. Александр предложил ему продолжить службу в гвардии либо стать градоначальником Одессы. Удивив всех, герой статьи выбрал Одессу – город, о местонахождении которого он имел самые отдалённые представления, и ничего не знал о том, в каком жалком состоянии он в то время находился.

Одесса до Ришельё

По предложению Осипа де Рибаса Одесса была основана в 1794 году на месте ранее захваченной им турецкой крепости Хаджибей. Он же выхлопотал разрешение селиться здесь подданным Османской империи христианского вероисповедания, к которым присоединились и евреи. Местность, где строилась Одесса, ещё трудно было назвать курортной – сухая голая степь, и Пушкин, который жил в этом городе в 1823 году, дал ему такое «определение»:

«Летом – песочница, зимой – чернильница».

Население города к моменту прибытия Ришельё представляло собой пока еще плохо организованную смесь разных народов: помимо русских и малороссов здесь в это время жили греки, арнауты (албанцы-христиане), болгары, сербы, иудеи... А были ещё итальянцы, немцы, поляки, англичане, персы, армяне, молдаване, швейцарцы... Перепись 1795 года утверждает, что в Одессе в это время находились 566 беглых крестьян – их не выдали прежним владельцам, так как Одесса остро нуждалась в рабочей силе.

Далеко не все переселенцы отличались примерным поведением и законопослушностью. А у арнаутов и вовсе была весьма специфическая репутация – в сербском и хорватском языках это слово означает «жестокий», «злой».

Павле (Пайа) Йованович. Арнаут

А Владимир Даль в своем словаре даёт такое определение: арнаут – «изверг, зверский человек, басурман».

Арнаут российской армии и черноморский казак

Густав-Теодор Паули. Грек и арнаут

Кстати, в Арнаутской слободе Одессы, а также в селе Арнаутовка (сейчас – Александровка) селились арнауты из Западной Македонии. Полагают, что Арнаутские улицы Одессы получили названия по росту своих жителей: на Большой Арнаутской, якобы, жили высокорослые моряки, на Малой Арнаутской – отличавшиеся невысоким ростом кавалеристы.

Если верить проживавшему на Малой Арнаутской Илье Ильфу (настоящая фамилия — Файнзильберг), именно на ней «делалась вся контрабанда». На этой же улице родились известный советский композитор И. Шаферан и один из идеологов сионизма В. Жаботинский. А в школе на Большой Арнаутской улице учились гроссмейстер Ефим Геллер и композитор Оскар Фельцман.

Появились в Одессе также Греческая, Польская, Болгарская, Еврейская улицы, Молдаванка, Итальянский и Французский бульвары. Лютеранский и Армянский переулки. А на Ремесленной улице жили немцы.

Но до этого нужно было еще дожить. А пока же в Одессе имелись фабрика пудры, две макаронные фабрики, кирпичный заводик, свечной, три винных и два водочных завода. Звучит внушительно? Если не знать, что на самом крупном из этих предприятий (по производству пудры) работали 5 человек.

В общем, мало кто верил, что здесь может сформироваться что-то путное. Современники называли Одессу «временной стоянкой всевозможного сброда». Француз Жан де Рёйи, который прибыл в Одессу вместе с Ришельё, а затем отправился в Крым, в посвященной Наполеону книге «Путешествие в Крым и на берега Чёрного моря в 1803 году» назвал этот город «республикой жуликов». Подчинённый Ришельё (и в будущем третий градоначальник Одессы) А. Ланжерон, ещё один французский эмигрант, – и вовсе «помойной ямой Европы». Однако уже через 20 лет Пушкин писал об Одессе:

«Там все Европой дышит, веет,

Все блещет югом и пестреет

Разнообразностью живой.

Язык Италии златой

Звучит по улице веселой,

Где ходит гордый Славянин,

Француз, Испанец, Армянин,

И Грек, и Молдаван тяжелый,

И сын Египетской земли,

Корсар в отставке, Морали».

Все блещет югом и пестреет

Разнообразностью живой.

Язык Италии златой

Звучит по улице веселой,

Где ходит гордый Славянин,

Француз, Испанец, Армянин,

И Грек, и Молдаван тяжелый,

И сын Египетской земли,

Корсар в отставке, Морали».

А Константин Батюшков сказал:

«Одесса прекрасный город, составленный из всех национальностей».

Одесский бульвар на литографии Карло Боссоли, 1830-ые гг.

И в таком преображении, конечно, большая заслуга именно героя статьи.

В следующей статье мы продолжим рассказ о герцоге Армане Эмманюэле дю Плесси де Ришельë. Поговорим о его деятельности на посту градоначальника Одессы, а также о его возвращении во Францию и высоких постах, которые он там занимал.

Опубликовано: Мировое обозрение Источник