Окончательное утверждение Дональда Трампа в качестве главы Белого дома ставит перед США, Ближним Востоком и перед Востоком, как перед макрорегионом в целом, немало вопросов. И относятся они к меняющемуся международно-политическому позиционированию США. Условно, поскольку нечто подобное мир уже наблюдал в первую каденцию Трампа.

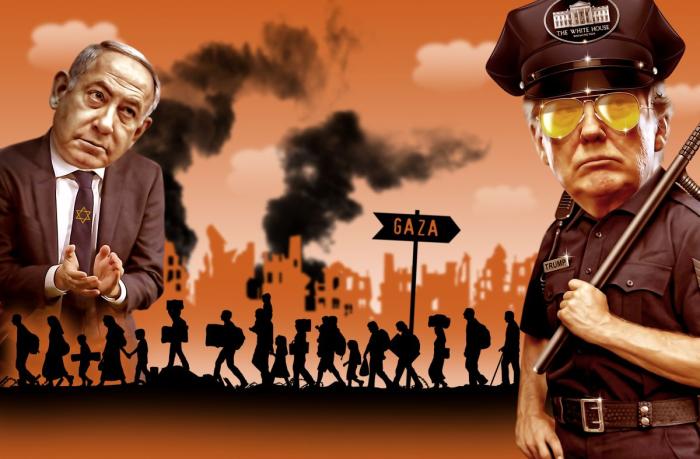

Частично это мы уже наблюдаем на примере некоторых «новаторских» шагов 47-го президента, обусловленных привнесённым им из бизнеса агрессивным подходом, эффективность которых далеко не очевидна. Так, 25 января на борту самолета Air Force One Трамп рассказал о том, что он хочет, чтобы Египет, Иордания и другие арабские государства приняли большую часть палестинских арабов из сектора Газа. Потенциально оттуда можно было бы перевести «избыточное» население для того, чтобы «просто навести порядок» на разоренной войной территории. По словам Трампа, он уже обсуждал эту перспективу в ходе телефонного разговора с королем Иордании Абдаллой II, с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сисси, а также, очевидно, продолжит тему в ходе своего первого зарубежного визита в Саудовскую Аравию, сроки которого пока обсуждаются. Примечательно, что приостановка на три месяца программ помощи иностранным государствам не касается Израиля, Египта и Иордании, что содержит намёк на финансовое сопровождение проекта по переселению жителей Газы.

Напомним, примерно похожие прожекты вынашивались в первую президентскую каденцию Трампа, не в последнюю очередь усилиями его зятя Джерада Кушнера, тесно связанного с израильским истеблишментом. Так или иначе, по итогам завершения холодной войны американские правящие элиты намеревались тем или иным способом закрепить свою гегемонию на Ближнем Востоке, расширив свое присутствие и на Центральную (Среднюю) Азию. Так, американская интервенция в Ираке в 2003-м гармонично вписывалась в нарратив имперского диктата. Верно и то, что предшественники Трампа на посту главы Белого дома делали ставку и акцент на «смене режимов» и «демократических революциях» в Передней и Центральной Азии.

Вместе с тем назвать эти попытки найти тривиальные или более креативные решения многовековых проблем, с которыми сталкивается регион, успешными язык не повернется даже у либертарианцев. Ставленники США во многом утратили власть и авторитет, на Востоке зашкаливают антиамериканские настроения даже в относительно союзных Америке государствах. Прежде всего, речь идет о Турции и об Иордании.

Причин неудач, постигших американскую политику, немало. Главная из них, как ни банально это прозвучит, – глубинное нежелание того самого «вашингтонского болота» (которое начал изрядно баламутить Дональд Трамп) понять, что западные модели практически не применимы на Востоке. К тому же не стоит забывать, что страны региона отличают громадные контрасты в их уровне политического, экономического и социального развития – контрастами, которые нехарактерны, к примеру, для Европы.

К примеру, годовой доход на душу населения в странах региона находится в диапазоне от 800 долл. до более чем 100 тыс. долл. Невзирая на отдельные «островки» стабильности (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, жёстко стратифицированные на привилегированных «коренных жителей» и обслуживающее их подавляющее большинство бесправных мигрантов), львиная доля из 530 млн чел., проживающих в регионе, страдают от нищеты, неравенства, коррупции, безработицы и произвола. По иронии судьбы после каждого вмешательства «демократических» США в дела Востока указанные пороки лишь растут как грибы после дождя. После каждой «революции» одних автократов сменяют еще более оголтелые диктаторы, которые ещё менее своих предшественников готовые считаться с интересами обществ. Но, конечно, есть и альтернатива, когда целые города и даже страны захватывают группировки вроде ИГ* (организация запрещена в России), ХТШ* (организация запрещена в России) и другие, схожие с ними по идеологии группировки.

Широко известно, что волна антиправительственных манифестаций в начале 2011 года – «Арабская весна», затронувшая в основном арабские страны Магриба, поставила на грань выживания правящие режимы в ряде стран Большого Ближнего и Среднего Востока. Симптоматично, что теперь американцы своими же руками добились того, что политическое выживание ни одного из ныне существующих в регионе режимов не может считаться гарантированным, в том числе и со стороны Вашингтона. Стоит ли удивляться на этом фоне многократно возросшей роли и влиянию глобальных конкурентов США, а также «средних» региональных держав? Точно также не должно вызывать удивление и укрепления новых региональных и оборонительных альянсов, в числе которых – Организация тюркских государств, ШОС, БРИКС. Отдельного внимания заслуживает и сформировавшаяся «ось» Турция – Азербайджан – Пакистан.

Данное обстоятельство ещё больше сузило для США поле политического маневрирования. Несмотря на то что большинство из ныне здравствующих в регионе режимов в той или иной степени считаются сателлитами, партнёрами и клиентами Вашингтона, теперь они вынуждены опираться и рассчитывать прежде всего на свои силы, выстраивать свои системы договоренностей и альянсов. Более того, уже не редки случаи выражения странами региона открытой нелояльности США. Достаточно вспомнить, как давние партнеры США из Абу-Даби отказались совместно с Шестым флотом патрулировать Персидский залив, Саудовская Аравия нормализовала отношения с Ираном при посредничестве Китая, а такой гигант как Индия, не боясь санкций, активно сотрудничает с Ираном, заключая с ним сделки на 10-летие вперед (порт Чабахар на побережье Аравийского моря, примерно в том месте, куда планируется обсуждаемый перенос столицы из Тегерана).

Само собой, эмоционально окрашенные высказывания американского лидера, такие, например, как «нами больше не будут пользоваться» в ходе инаугурации или же «мы не вступаем в воины и закончим те, что есть сейчас» потребуют отдельного уточнения применительно к местной специфике. Значат ли эти изречения, что для США более нет «своих сукиных детей», ради которых стоит «копья ломать»? И конечно, где та грань между «пользоваться США» и «рассчитывать на американцев как на союзников»? В конце концов, эти заявления резко контрастируют с тем, что 15 января свежеиспечённый госсекретарь Марко Рубио выразил непоколебимую поддержку курдским силам в Сирии. Выходит, что союзники (или сателлиты) у США в регионе по-прежнему останутся, но «вакансия уже занята».

Аналогично публичные восторги Трампа относительно успеха оппозиции в Сирии и роли в этих событиях президента Турции Эрдогана («человек, которого я люблю и уважаю») могут дорого обойтись нынешней администрации. Эти слова монархии Персидского залива, Египет, Иордания и Ирак не без весомых на то оснований могут счесть поддержкой исламистов, угрожающих все более светскому и автократическому правлению аравийских династий. И это произносится Трампом теперь, когда между Турцией и Катаром, стоящими за победой «вооружённой оппозиции» в Сирии, и ОАЭ, поддержавшей в последние годы «режим Асада», разгорелось соперничество не на жизнь, а на смерть, причем не только в Сирии, но и, как обратили внимание коллеги, в секторе Газа. Неслучайно в израильских СМИ имелись утечки, что после прекращения данных действий контролируемый пока группировкой ХАМАС анклав будет передан правительству Палестинской Автономии под контролем ОАЭ (и упомянутые в начале статьи планы Трампа по отселению части радикально настроенного населения укладывается в эту логику).

К слову, в Египте также далеко не в восторге от планов Турции подписать с новым правительством Сирии Соглашение о демаркации морских границ, как это было в ноябре 2019 между Турцией и Ливией. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провёл переговоры с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и премьером Греции Кириакосом Мицотакисом по противодействию планам Анкары (и едва ли случайно буквально через несколько дней состоялась встреча между премьером Кипра, президентом Израиля Ицхаком Герцогом и главой МИД ОАЭ Абдаллой Бен Заидом).

Безапелляционная поддержка семьей Дональда Трампа Государства Израиль (в том числе в контексте радикально антииранской линии режима Нетаньяху) в нынешних условиях ставит под вопрос жизнеспособность «Соглашений Авраама» и любых других подобных договоренностей. С одной стороны, между Западным Иерусалимом и ХАМАС была заключена, пользуясь терминологией бизнесмена Трампа, «сделка». Вместе с тем, по мнению ряда российских арабистов, мы станем свидетелями всего лишь старта обратного отсчета до следующего кровопролития, поскольку причины, приведшие к трагедии, так и не устранены и едва ли могут быть устранены в логике и философии «сделок». Движимый идеей «Великого Израиля» режим Нетаньяху не откажется от поселенческой политики, крайние правые радикалы (Бен-Гвир, Смотрич и компания) категорически не намерены признавать Палестину, что подпитывает радикализм с противоположной стороны, что объективно способствует дальнейшему ослаблению позиций Вашингтона в регионе. Трамп оказался на Ближнем Востоке заложником цугцванга, созданного по большей части его предшественниками, и этот багаж из неприятностей не исправит ни одна «сделка».