Жить до 1000 лет: наивная мечта ученых прошлого или реальность нашего будущего?

В 1925 году, на пике «ревущих двадцатых», научно-популярные журналы публиковали смелый прогноз: наука вот-вот подарит человечеству жизнь длиной в тысячу лет. Автор одной из статей, Джон Э. Лодж, рисовал картину будущего, где изношенные органы можно будет заменить, как детали в автомобиле, а неуловимая «жизненная искра» окажется под полным контролем ученых. Столетие спустя мы стоим на пороге новой технологической революции, но средняя продолжительность жизни в развитых странах едва подбирается к 80 годам.

Были ли наши предки наивными мечтателями? Или мы, их потомки, упускаем из вида истинную природу прогресса? История погони за долголетием — это не просто хроника открытий, а зеркало, отражающее, как менялось наше понимание самой жизни, от борьбы с внешними врагами до попыток переписать фундаментальный код нашего существования.

Топливо для оптимизма: от инсулина до CRISPR

Оптимизм 1920-х не возник на пустом месте. Он был в буквальном смысле слова опьяняющим. Человечество только что пережило ужасы Первой мировой и пандемии «испанки», и на этом фоне научные прорывы казались настоящим чудом.

Всего за несколько десятилетий медицина сделала гигантский скачок. Открытие микробов в конце XIX века запустило золотой век бактериологии, подарив миру вакцины. В начале XX века Казимир Функ дал имя «витаминам», связав страшные болезни вроде цинги и рахита с дефицитом микроэлементов. Анестезия превратила хирургию из кровавого представления с сомнительным исходом в точную медицинскую процедуру. Венцом этого триумфа стало открытие инсулина Фредериком Бантингом в 1921 году. Вчерашние дети, обреченные на смерть от диабета, получили шанс на жизнь. Казалось, еще немного, и наука победит все болезни, а вместе с ними — и саму смерть.

Разве не то же самое мы чувствуем сегодня? На смену инсулину и витаминам пришли генное редактирование, клеточное перепрограммирование и иммунотерапия. Вместо газетных статей — твиты биохакеров и интервью миллиардеров, вкладывающих состояния в «обнуление» своего биологического возраста. Цикл повторяется: прорыв рождает надежду, надежда питает оптимизм, а оптимизм толкает науку вперед. И тогда, и сейчас топливом для мечты о вечной молодости служит вера в то, что очередное открытие станет тем самым, последним шагом к бессмертию.

Смена парадигмы: от починки машины к перепрошивке кода

И все же, между оптимизмом 1925 года и сегодняшним есть фундаментальная разница. Она кроется в самом подходе к проблеме старения.

Сто лет назад медицина смотрела на человеческое тело как на сложный, но все же механический объект. Болезни были внешними врагами (микробы) или поломками (дефицит веществ). Соответственно, и стратегия была простой: уничтожить врага (антибиотики, вакцины), восполнить нехватку (витамины) или заменить сломанную деталь (хирургия). Старение в этой парадигме виделось как постепенный износ «деталей» — органов и тканей.

Сегодняшняя наука о долголетии работает на совершенно ином уровне. Мы больше не пытаемся просто «чинить» тело. Мы стремимся переписать его «программный код». Ученые поняли, что старение — это не столько износ, сколько запрограммированный процесс, заложенный в наших клетках. Еще в конце XIX века биолог Август Вейсман предположил, что клетки имеют предел делений. В 1960-х это было доказано открытием так называемого предела Хейфлика. А прорыв нобелевского лауреата Синъи Яманаки, научившегося «откатывать» взрослые клетки до их эмбрионального состояния, показал, что эту программу можно взломать.

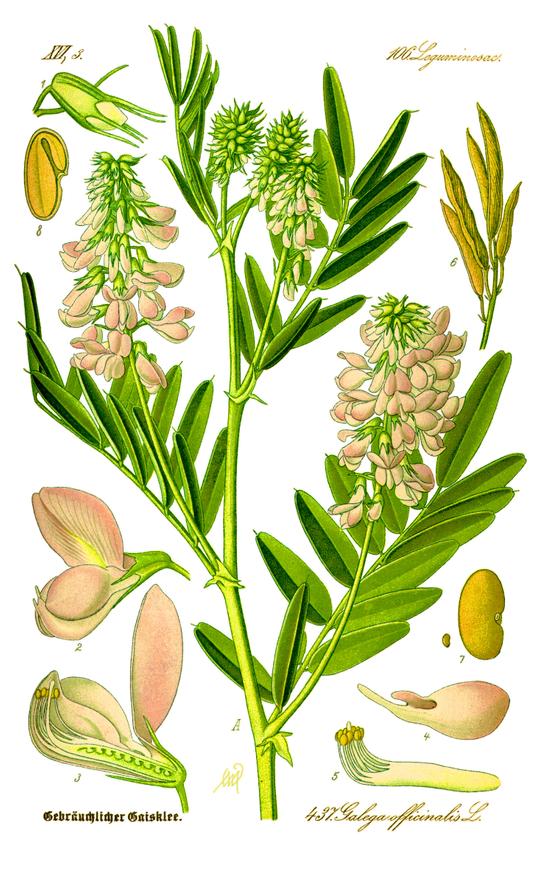

Идеальной иллюстрацией этой смены парадигмы служит история метформина. Его «предок», козлятник лекарственный, был народным средством, вытесненным научным прорывом — инсулином. Сегодня производное этого растения, метформин, не просто применяется для лечения диабета, но и исследуется как потенциальное лекарство от старения. Почему? Потому что ученые обнаружили, что он влияет на базовые клеточные процессы, связанные с воспалением и возрастными изменениями. Мы перешли от лечения симптома (высокий сахар) к воздействию на сам механизм.

Суровая арифметика прогресса

Несмотря на смену парадигмы, реальность вносит свои коррективы. Да, мы не живем тысячу лет. Но прирост средней продолжительности жизни с 58 до почти 80 лет за столетие — это не провал, а колоссальное достижение. Мы подарили себе целых 20 лет дополнительной жизни — это больше, чем целая эпоха по меркам прошлого.

Прогресс в этой области почти никогда не бывает скачкообразным. Это кропотливый, пошаговый процесс. Ученые продлевают жизнь мышей на 25%, блокируя один-единственный белок. Пересаживают ген долголетия от голых землекопов, получая скромный, но значимый прирост в 4,4% и улучшение здоровья. Каждое такое исследование — это маленький кирпичик в стене, отделяющей нас от возрастных недугов.

Именно этот инкрементальный, постепенный характер прогресса и упускали из вида оптимисты прошлого. Они ждали одного чудо-эликсира, в то время как настоящая победа складывается из сотен маленьких шагов: улучшения гигиены, качественного питания, вакцин, новых лекарств и более глубокого понимания биологии.

Когда наука говорит «да», а общество — «погодите»

Даже если представить, что завтра в лаборатории будет найдена та самая «таблетка от старости», это станет не концом истории, а началом целого ряда сложнейших вопросов. И это, пожалуй, главное, о чем не задумывались сто лет назад.

- Вопрос доступа. Кто сможет позволить себе терапию, продлевающую жизнь? Станет ли долголетие привилегией богатых, создав новый, самый страшный вид социального неравенства?

- Вопрос ресурсов. Как наша планета и социальные системы выдержат мир, где люди не уходят на пенсию в 65, а продолжают работать и потреблять до 150 или 200 лет? Как изменятся институты брака, семьи, карьеры?

- Психологический вопрос. А захотим ли мы жить так долго? Каково это — видеть, как мир меняется до неузнаваемости, и нести груз сотен лет воспоминаний?

Оптимизм 1925 года был не ошибочным, а лишь преждевременным и, возможно, слишком прямолинейным. Сегодня мы вооружены куда более мощными инструментами и знаниями. Но главный урок, который мы извлекли за прошедший век, заключается в том, что продление жизни — задача не только биологическая, но и социальная, и философская.

Мы не обрели бессмертие. Но мы отвоевали у смерти десятилетия здоровой и активной жизни, превратив смертельные болезни в хронические состояния. И это, возможно, не такой громкий, но гораздо более важный и человечный результат, чем погоня за тысячелетним юбилеем.