«Неваляшка» для лунных миссий: Как геометрия защитит лунные модули от опрокидывания

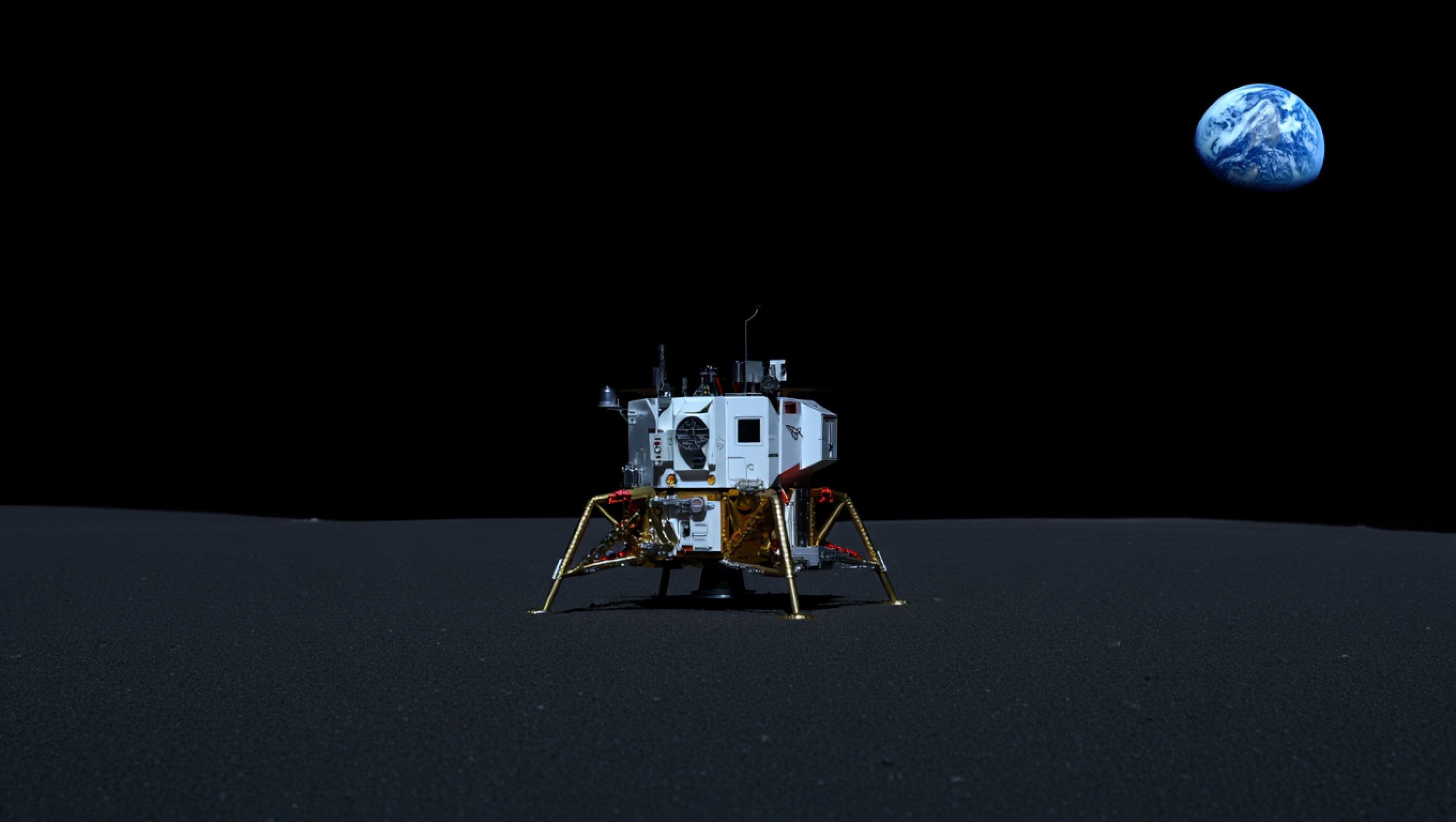

Представьте себе картину: многомиллионная космическая миссия, годы подготовки, безупречный полёт к Луне и… обидное падение на бок при посадке. Аппарат цел, но его антенны смотрят в грунт, а солнечные панели не видят солнца. Миссия, по сути, окончена. Именно такой сценарий, до боли знакомый инженерам NASA и других космических агентств, стал реальностью для нескольких посадочных модулей, включая недавнюю миссию IM-2.

Казалось бы, решение должно лежать в сложной робототехнике, гироскопах или реактивных двигателях. Но что, если ответ скрывался всё это время в чистой геометрии? Ответ, который ждал своего часа почти 60 лет в виде изящной математической головоломки.

Задачка от гениев: можно ли обмануть симметрию?

В 1966 году два выдающихся британских математика, Джон Конвей и Ричард Гай, задались, на первый взгляд, отвлечённым вопросом. Они размышляли о тетраэдре — простейшем многограннике, знакомом нам как пирамидка с треугольным основанием. Можно ли создать такой тетраэдр, который, как его ни брось, всегда будет приземляться на одну и ту же, заранее определённую грань?

Условия задачки были строгими: изначально они предполагали, что объект должен быть сделан из однородного материала с равномерным распределением массы. В таком виде задача не имела решения — симметрия брала своё, и у фигуры было несколько устойчивых положений. Но математики подозревали, что если «схитрить» с распределением веса, то такой «моностабильный» тетраэдр создать всё-таки можно. Однако доказать или построить его им так и не удалось.

Загадка осталась висеть в воздухе — красивый теоретический казус для узкого круга ценителей. Она ждала, пока практическая необходимость не вдохнёт в неё новую жизнь.

Секрет — в пустоте и аномальном весе

И вот, три года назад, за решение взялись венгерские исследователи: профессор Габор Домокош и студент-архитектор Гергё Алмади из Будапештского университета. Вместо того чтобы полагаться на интуицию, они вооружились мощными инструментами компьютерного моделирования. И вскоре они нащупали тот самый «обман», который ускользал от их предшественников.

В чём же хитрость? Оказалось, чтобы заставить тетраэдр вести себя как Ванька-встанька, нужно довести идею смещения центра тяжести до абсолютного предела.

Их теоретическая модель показала:

- Объект должен быть почти полым. Каркасная структура вместо цельного тела.

- Одна грань должна быть не просто тяжелее, а аномально тяжелее других. Речь идёт о разнице в плотности в тысячи раз.

Представьте себе лёгкий, почти невесомый каркас из тонких трубок. А теперь мысленно прикрепите к одной из его треугольных граней массивную металлическую пластину. Центр тяжести всей конструкции сместится настолько близко к этой утяжелённой грани, что любое другое положение станет для объекта крайне неустойчивым. Как бы он ни приземлился, гравитация немедленно «перевернёт» его, поставив на самое тяжёлое основание. Это гениально в своей простоте.

Знакомьтесь, Билле: воплощение идеи

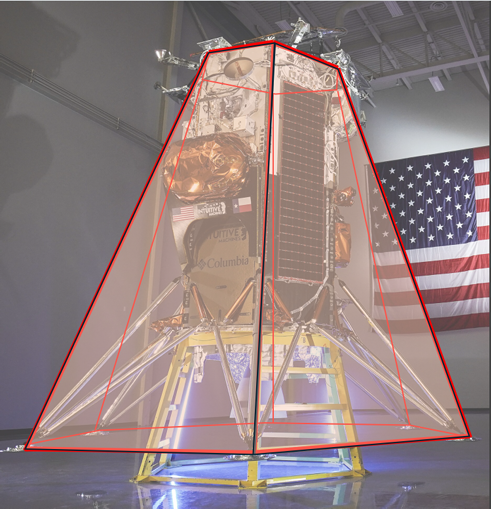

Теория — это прекрасно, но наука требует эксперимента. В сотрудничестве с инженерами исследователи создали первый в мире физический прототип. Его назвали «Билле», от венгерского слова billen, что означает «наклоняться» или «опрокидываться».

Билле — это изящная 50-сантиметровая конструкция весом всего 120 граммов. Его скелет выполнен из легчайшего углепластика, а одна из граней усилена пластиной из карбида вольфрама — одного из самых плотных материалов, известных человеку. И он работает. Как бы вы ни поставили Билле, он немного покачается и неизбежно уляжется на свою единственную устойчивую грань. Загадка Конвея и Гая была решена не только на бумаге, но и в металле.

От теории к лунной пыли и не только

И вот здесь круг замыкается, возвращая нас к упавшим лунным модулям. Конечно, никто не предлагает строить космические аппараты в форме тетраэдра. Идея в другом: сам принцип Билле может быть интегрирован в конструкцию будущих аппаратов.

Это может быть специальный механизм или система распределения массы, которая, в случае опрокидывания, позволит аппарату пассивно, без затрат энергии и сложных манипуляций, вернуться в рабочее положение. Как признают сами исследователи, универсального решения для любой пересечённой местности пока нет. Но для относительно ровных поверхностей, на которые и нацелены большинство посадок, эта технология может стать настоящим спасением.

Но космосом дело не ограничивается. Подумайте о шагающих роботах, исследующих сложные ландшафты здесь, на Земле. Для них падение — тоже критическая проблема. Интеграция принципа самовыравнивания могла бы сделать их гораздо более автономными и надёжными. То же касается автоматических буев в океане или исследовательских зондов, сбрасываемых в труднодоступные места.

История Билле — это прекрасный пример того, как чистое научное любопытство, вопрос «а что, если?», заданный полвека назад, приводит к элегантному инженерному решению вполне земных (и неземных) проблем. Это гимн фундаментальной науке, которая, казалось бы, витает в облаках, но в нужный момент протягивает руку помощи самым передовым технологиям.