Создан секундомер для квинтиллионной доли секунды. Новые атточасы измерили время туннелирования электрона

Представьте себе мяч, летящий в бетонную стену. Что произойдёт? Очевидно, он отскочит. А теперь представьте, что вместо мяча — электрон, а вместо стены — энергетический барьер, который по всем законам классической физики он преодолеть не может. Но в странном и удивительном квантовом мире электрон способен на фокус: он просто… проходит сквозь стену. Этот феномен называется квантовым туннелированием и лежит в основе работы всего, от флеш-памяти в наших смартфонах до термоядерных реакций в звёздах.

Звучит как фантастика, не так ли? Однако для физиков это обыденность. Но один вопрос десятилетиями не давал им покоя: если электрон и проходит сквозь барьер, то сколько времени он на это тратит? Это происходит мгновенно? Или есть крошечная, но измеримая задержка?

Ответить на этот вопрос — всё равно что попытаться сфотографировать взмах крыльев колибри с помощью камеры XIX века. Процесс длится аттосекунды — это одна квинтиллионная доля секунды. Чтобы вы понимали масштаб: одна аттосекунда относится к секунде так же, как секунда — к возрасту Вселенной.

И вот, кажется, учёные из Университета Уэйна и Сорбонны наконец-то создали инструмент, способный измерить это неуловимое мгновение.

Атточасы: старая проблема, новый подход

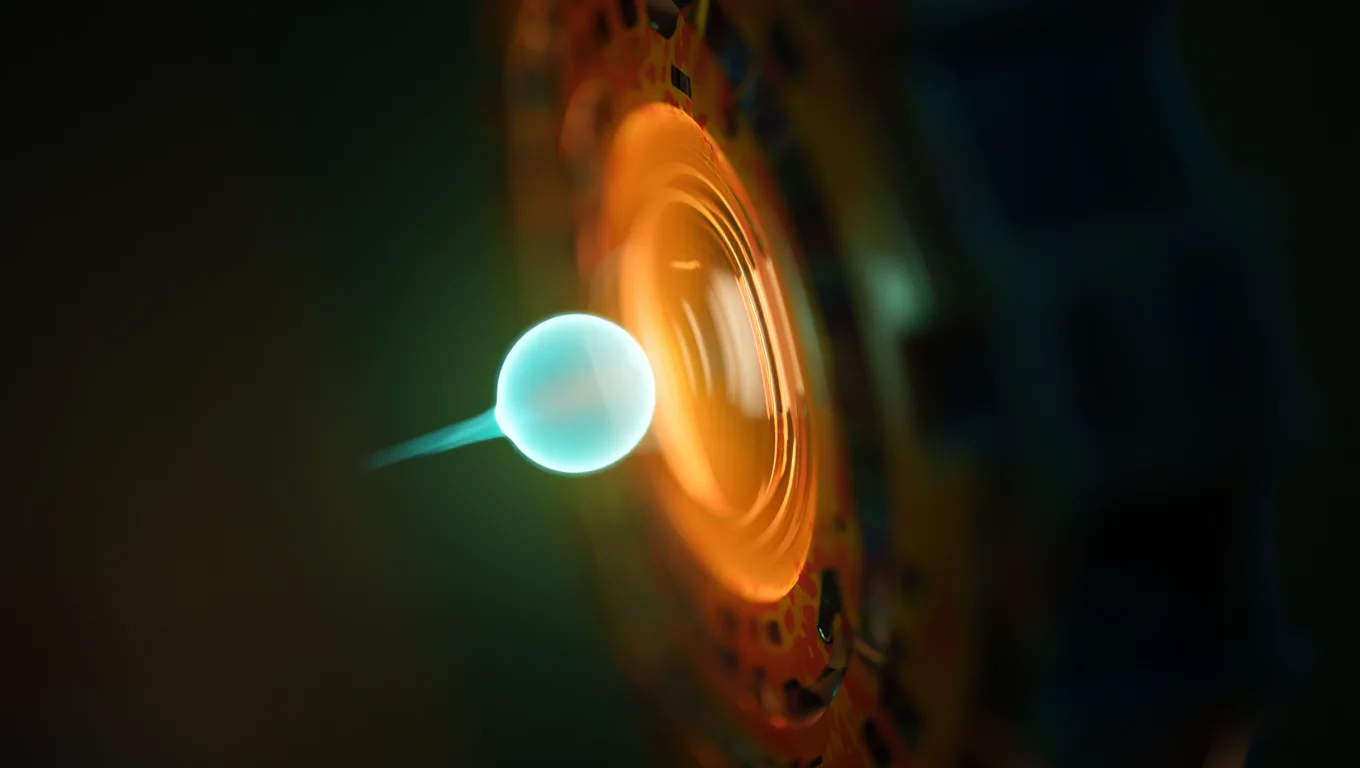

Чтобы заглянуть в мир аттосекундных процессов, физики придумали хитроумный инструмент — атточасы. Идея проста и гениальна. Представьте, что вы стреляете в электрон мощным лазерным импульсом. Электрическое поле этого импульса вращается, словно стрелка часов. Когда электрон «туннелирует» наружу из своего атома, это вращающееся поле подхватывает его и отклоняет в сторону. По конечному углу, под которым вылетел электрон, можно рассчитать, в какой момент «часовой стрелки» он начал своё движение, а значит — измерить временную задержку.

Проблема в том, что большинство старых атточасов работали с эллиптически поляризованным светом. Это когда «часовая стрелка» лазера движется не по идеальному кругу, а по вытянутому эллипсу. Такая система оказалась крайне капризной. Результаты сильно зависели от сложнейших теоретических моделей и были подвержены искажениям, из-за чего разные группы учёных получали противоречивые данные. Споры о времени туннелирования не утихали.

Часы с фазовым разрешением: в чём фокус?

Команда под руководством Вэня Ли решила пойти другим путём. Они поняли, что главная проблема — это отсутствие точной «точки отсчёта». Их новая методика, названная атточасами с фазовым разрешением, решает именно эту задачу.

В чём же дело? У лазерного импульса есть два ключевых параметра: сама световая волна, которая колеблется с бешеной скоростью, и её «огибающая» — общий контур импульса. Пик этой огибающей и пик самой волны не всегда совпадают. Сдвиг между ними называется фазой несущей-огибающей (CEP). И именно этот сдвиг стал ключом к успеху.

Позвольте объяснить проще. Новые атточасы используют этот параметр как идеальный стартовый сигнал. Они точно знают, когда электрическое поле лазера достигает своего максимума — того самого момента, который срывает электрон с места. Сравнивая измерения для сложного эллиптического света с «чистым» эталоном — циркулярно поляризованным светом (где поле вращается по идеальному кругу), — учёные смогли отфильтровать все посторонние эффекты.

Как выразился сам Вэнь Ли, их метод «действительно отслеживает пик электрического поля», устраняя искажения, которые десятилетиями мешали получить точный ответ.

Так есть ли задержка? Вердикт почти вынесен

И что же показали эти сверхточные часы? Результат оказался одновременно и ожидаемым, и поразительным. Время, которое электрон проводит «внутри стены», — исчезающе мало.

Это означает, что предыдущие споры о больших задержках, скорее всего, были вызваны несовершенством измерительных техник. Оказалось, что финальное направление движения электрона определяется не столько временем, проведённым в туннеле, сколько фундаментальным свойством самого атома — его потенциалом ионизации. Проще говоря, тем, насколько сильно атом «держится» за свой электрон. Чем легче его оторвать, тем под другим углом он вылетит. Эффект туннельной задержки, если и есть, то он настолько мал, что практически не влияет на общую картину.

Это важное открытие, которое наводит порядок в давних научных дебатах. Квантовое туннелирование — это почти мгновенный процесс. Почти.

От атто- к зепточасам: что дальше?

Наука никогда не стоит на месте. Исследователи признают, что задержка хоть и «исчезающе мала», но, возможно, не равна нулю. Чтобы измерить эти крохи времени, понадобятся ещё более точные инструменты — возможно, уже зепточасы (10⁻²¹ секунды).

Но самое захватывающее — это практические перспективы новой методики. Поскольку метод оказался надёжным и точным, его можно превратить в новый вид спектроскопии. Это позволит учёным не просто изучать свойства веществ, а буквально наблюдать за химическими реакциями в реальном времени. Представьте, что вы можете в деталях увидеть, как разрываются и формируются химические связи, как электроны перескакивают от одного атома к другому.

Это открывает невероятные возможности для создания новых материалов, разработки более эффективных лекарств и катализаторов. Так что маленькая загадка о времени, которое электрон проводит за стеной, привела нас на порог новой эры в химии и материаловедении. И всё это благодаря желанию учёных наконец-то завести часы, которые идут по-настоящему точно.