Почти идеал для борьбы на атлантических коммуникациях. Тяжёлые крейсера типа «Адмирал Хиппер»

В предыдущей статье я представил уважаемому читателю свое видение оптимальной тактики действий тяжелых крейсеров Второй мировой войны против конвоев неприятеля на морских и океанских коммуникациях. По моему мнению, в системно организованных действиях подводных лодок, вспомогательных крейсеров, судов снабжения, авиации сухопутного базирования и тяжелых крейсеров основной задачей последних являлся перехват конвоев, прикрываемых эскортом достаточной силы, чтобы противостоять атаке «волчьей стаи» подводных лодок, но недостаточной для противостояния тяжелому крейсеру. Или паре таковых — при необходимости.

Удар тяжелого крейсера должен быть подготовлен разведкой и развертыванием сил, включая подводные лодки и танкеры-заправщики. Для ее проведения крейсеру нет необходимости длительное время находиться в море. Его действия должны соответствовать тактике «бей-беги» и не предполагают многомесячных походов. Возлагать на тяжелый крейсер задачу уничтожения одиночных торговых кораблей не следует, поскольку эту задачу вполне успешно, но с куда меньшими затратами могут вести подводные лодки и вспомогательные крейсера.

Во всяком случае, следует планировать операцию так, чтобы обеспечить превосходство сил над эскортом конвоя. Атака тяжелого крейсера должна завершиться частичным уничтожением и эскорта, и конвоя, при этом транспортные суда нужно было рассеять, принудив их к бегству. Тогда транспорты, следуя без прикрытия, станут легкой добычей подводных лодок, а в районах, где это возможно, — также и авиации сухопутного базирования.

Тактика боя

В бою тяжелому крейсеру следовало придерживаться стратегии разумной агрессивности. Если рейдеру противостоит корабль по легкий крейсер включительно, то следовало вести бой решительно, сближаясь с противником на дистанцию эффективного огня. Важно не просто уничтожить эскорт, но сделать это быстро, пока торговые суда не успели рассеяться, с тем чтобы атаковать еще и их.

Если же конвой прикрывает тяжелый крейсер, то следует на этапе планирования операции обеспечить численное преимущество. Столкнувшись с равным по классу и по численности противником, следует оставить решение о вступлении в бой за командиром корабля (соединения).

При этом, если мы воюем с державой, имеющей флот, равноценный нашему, то в общем случае следует вступить в бой. Если же господство на море за противником, то допустимо отказаться от боя. Во всяком случае, если командир видит свое тактическое преимущество, он должен стремиться реализовать его и уничтожить противника.

В бою с равноценными кораблями противника задача уничтожения транспортов отходит на второй план. Если удастся нанести поражение силам эскорта, потопив тяжелый крейсер, то это само по себе будет большим успехом. А если в результате такого боя противник будет вынужден отдать приказ «конвою рассеяться», то цели операции будут достигнуты на 120%.

Всё вышесказанное определяет облик тяжёлого крейсера для борьбы на морских и океанских коммуникациях.

Скорость хода

Здесь требования вполне классические для большинства классов боевых кораблей. Тяжелому крейсеру следует иметь скорость, не уступающую кораблям своего класса потенциальных противников, и превосходить в скорости их более крупные корабли — линкоры и линейные крейсера. Иными словами, он должен быть способным побеждать тех, кто может его догнать, и уклоняться от тех, кого не может победить в бою.

При этом очень важна не только максимальная скорость, которую может развить тяжелый крейсер, но и скорость его крейсерского хода: чем она выше, тем проще крейсеру выйти в район проведения операции и покинуть его.

Дальность хода

Разумеется, дальность хода чрезвычайно важна для крейсера. Но поскольку предлагаемая тактика всё же не подразумевает длительных рейдов, то ею в известной степени можно пожертвовать для достижения иных качеств.

Главный калибр и прочее вооружение

С учетом вышесказанного и того, что международные договоры в преддверии Второй мировой войны ограничивали калибр орудий крейсера восемью дюймами, именно такая артиллерия выглядит необходимой и достаточной для тяжелого крейсера. Безусловно, рост калибра желателен, поскольку орудия в 10–12 дюймов намного мощнее 8-дм и дали бы неоспоримое огневое превосходство. Но масса таких артустановок много превышает 8-дм, соответственно, их применение либо сильно увеличит водоизмещение тяжелого крейсера (по сути, до размеров малого линкора), либо же недопустимо ослабит иные его тактико-технические характеристики.

В целом же 8-10 орудий калибром 8 дм выглядят разумным компромиссом, в том числе и с точки зрения критерия «стоимость/эффективность»: все-таки для систематических действий на коммуникациях противника требуется группировка тяжелых крейсеров, так что вопросы экономики их строительства весьма важны.

Очевидно, что корабль, находящийся в рейде, может быть атакован авиацией противника. Соответственно, тяжелый крейсер должен располагать сильным ПВО. Как показывает практика Второй мировой войны, воздушная атака неприкрытого авиацией корабля вовсе не всегда оканчивается его гибелью (если только за штурвалами не пилоты Кидо Бутай).

Тяжелому крейсеру для действия на коммуникациях необходимо мощное торпедное вооружение. По законам войны, гражданский транспорт обязан остановиться по требованию военного корабля, но, разумеется, суда, образующие конвой, вместо этого разбегались в разные стороны. Такое их поведение давало право атакующему крейсеру на применение оружия. Однако же «улов» одиночного тяжелого крейсера обычно не превышал 5-7 судов, он банально не успевал перехватить и потопить их всех. В этом случае торпеды могли заметно увеличить счет рейдера. Кроме того, мощный торпедный залп мог стать решающим аргументом в скоротечном ночном бою, от которого, разумеется, никакой рейдер не мог быть застрахован. В условиях плохой видимости сильное торпедное вооружение является безусловным преимуществом: так, «Адмирал Хиппер» имел неплохие возможности атаковать и уничтожить «Бервик» именно торпедами.

Броневая защита

Здесь, пожалуй, кроется главное отличие моей концепции тяжелого крейсера от взглядов, изложенных Я. Подгорным, которые я разбирал в статье «Вашингтонские» крейсера — взгляд современника. По Я. Подгорному, крейсер, действующий на коммуникациях, не должен вступать в бой, если его к этому не вынудили. Если же бой все-таки состоялся, то задача крейсера — уйти от преследования, при необходимости сбив ход догоняющему неприятелю.

В предложенной мною концепции, наоборот, тяжелый крейсер должен не уклоняться, а дать бой силам эскорта и разбить их. Это выдвигает совершенно иные требования к его вооружению и защите, нежели те, которые указывал Я. Подгорный.

Сочетание огневой мощи и защиты тяжелого крейсера должно было позволять ему уничтожать любые боевые корабли по легкие крейсера включительно, не получая при этом решающих повреждений. Речь идет о повреждениях, которые угрожают кораблю гибелью или же существенным снижением скорости. Разумеется, 100% гарантии от таких повреждений никакая защита не даст, всегда возможны «золотые» попадания по типу того, которое получил «Адмирал Хиппер» в ходе «Новогоднего боя».

На мой взгляд, минимальные требования к защите тяжелого крейсера должны быть таковы. Его бортовая броня и палуба должны надежно защищать от снарядов калибром 6 дм и менее на дистанциях решительного боя, под которыми следует понимать расстояние не более чем в 70 кабельтов. Можно рассчитывать, что такая броня позволит крейсеру «держать удар» 8-дм снарядов на больших дистанциях при ведении боя на острых курсовых углах. Максимальными же требованиями является обеспечение защиты от 8-дм снарядов на дистанции 70 кбт и более. Что же до защиты башен, барбетов и боевой рубки тяжелого крейсера, они должны защищать от 8-дм снарядов не менее чем на 70 кабельтов.

При этом тяжелый крейсер для «антиконвойной» борьбы должен обладать протяженным броневым поясом, прикрывающим большую часть ватерлинии. Минимум, который должен быть прикрыт: энергетическая установка и погреба орудий главного калибра, но, по возможности, и оконечности тоже — последние хотя бы противоосколочной броней. Защита, свойственная большинству британских крейсеров, у которых броневой пояс защищал исключительно энергетическую установку, а погреба прикрывались «коробчатой» защитой, неприемлема в силу того, что даже одиночное попадание в район ватерлинии фугасного снаряда сопровождается риском существенных затоплений и сопутствующей им потери хода.

Расположение броневого пояса под углом к горизонту вполне допустимо, но при этом броневой пояс не должен быть «утопленным» в корпус корабля. Всё дело в том, что задачей броневой защиты борта является не только прикрытие той же энергетической установки, но и предотвращение затоплений, а последнее может быть достигнуто лишь в случае, когда бронеплиты уложены поверх обшивки. Так, «Бервик» в бою с «Адмиралом Хиппером» получил от него 203-мм снаряд под острым углом в 114-мм броневой пояс, который не был пробит. Но зато скользнувший по броне снаряд проделал 13-метровую дыру в буле британского крейсера, чем вызвал серьезное затопление.

Предположим, что ко Второй мировой войне гомогенная броня по формуле де Марра достигала «К» в 2 000 ед., а цементированной — 2 400 (на мой взгляд, в конце 30-х годов прошлого столетия цементированная броня могла быть прочнее). В таком случае от 6-дм снаряда, выпущенного из британского орудия 6-дм/50 BL Mark XXIII, устанавливаемого на крейсера типа «Линдер», «Манчестер» и т.д., на дистанции 70 кабельтов вполне защищала 80 мм гомогенная броня. Что же до 8-дм/50 Mark VIII, каковыми вооружались британские тяжелые крейсера, то их снаряды вполне могла удержать 120 мм цементированная броня.

Германские «Хипперы» как намек на идеал тяжелого крейсера второй мировой войны

«Адмиралы Хипперы» в русскоязычных источниках принято считать неудачным типом своего класса. Очень дорогие, не то чтобы очень уж сильно вооруженные, сравнительно тонкая броня, не рекордсмены скорости, да еще и капризная энергетическая установка...

Но концептуально у немцев получился прекрасный «антиконвойно-антианглийский» тяжелый крейсер. Особо хочу отметить, что результат этот совершенно случаен: «Хипперы» создавались не против британского, а против французского флота. Тем не менее, в реальности им противостояли именно английские крейсера. И по странному стечению обстоятельств «Хипперы» оказались без пяти минут идеально сбалансированы против британских тяжелых крейсеров типа «Каунти».

«Принц Ойген» и «Девоншир»

Скорость полного хода у «Хипперов» оказалась вполне сопоставимой, немецкие крейсера по паспорту развивали даже чуть больше английских – 32 узла против 31,5 узла. Не уступая в скорости «одноклассникам» туманного Альбиона, «Хипперы» вполне могли уйти от любого «капитального» британского корабля – с учетом естественного износа, даже линейные крейсера англичан 32 узла выдать не могли. Да, энергетическая установка германских «тяжей» оказалась и капризной, и прожорливой, но все же этот недостаток не стал для них критичным.

Главный калибр «Хипперов» был представлен 203-мм орудиями в количестве, аналогичном «Каунти» — 8 ед. Но равенство калибра и количества орудий не означало равенства в огневой мощи германских и британских тяжелых крейсеров.

Немцы сделали ставку на развитую СУО, в то время как англичане на ней экономили. «Хипперы» имели по три поста управления огнем главного калибра каждый, их КДП комплектовались дальномерами с базой в 6 и 7 м (начиная с «Принца Ойгена» — только 7 м). На «Каунти» ставились 12-футовые (3,66 м) дальномеры. Германские крейсера получили два центральных артиллерийских поста с идентичными приборами управления стрельбой, на британских крейсерах, насколько мне известно, был один такой пост. Я сознательно исключаю из сравнения артиллерийские радары, которые появились на вооружении немцев и англичан, потому что здесь каждая нация ставила на свои корабли лучшее, что смогла создать. То, что британские радары оказались лучше, следует относить к недостаткам германской науки, адмиралы и проектировщики тяжелых крейсеров «Адмирал Хиппер» здесь ни при чем. А вот англичане вполне могли обеспечить свои «Каунти» дальномерами с большой базой, но не сделали этого, поэтому данный параметр я ставлю в минус британским крейсерам.

Кроме преимущества в СУО, было еще и некоторое превосходство в матчасти. Немецкие 203-мм орудия придавали своим снарядам лучшую начальную скорость – 925 м/с против 855 м/с у англичан, при том что германский снаряд был хоть немного, но тяжелее: 122 кг против 116,1 кг.

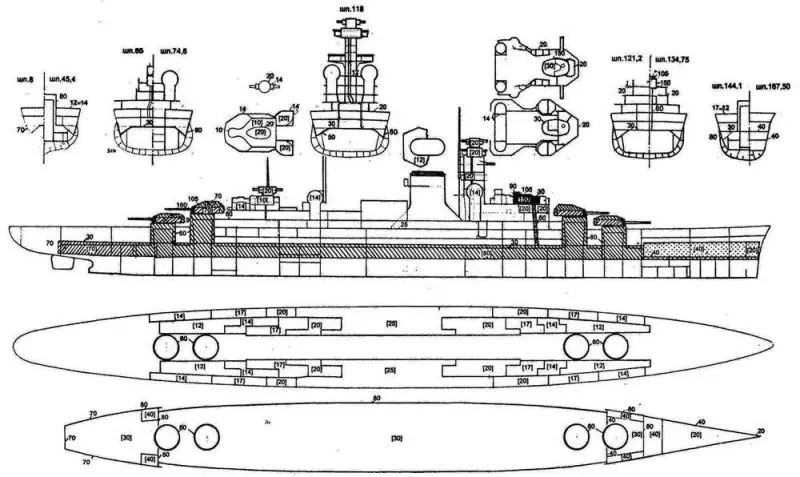

У британских тяжелых крейсеров первых серий более-менее приличной броней защищались только погреба боезапаса и энергетическая установка (броневой пояс в 114 мм появился у них уже в ходе модернизации). Боевая рубка не бронировалась вообще, защита башен и барбетов оставалась номинальной. «Хипперы» несли хотя и сравнительно тонкий (80 мм), но все же протяженный броневой пояс, защищавший не только энергетическую установку, но и погреба главного калибра. Да и оконечности его были прикрыты 70 мм броней. Боевая рубка, башни и барбеты главного калибра также были, в сравнении с британцами, отменно защищены. В целом же броня германских тяжелых крейсеров вполне соответствовала сформулированным мной минимальным требованиям защиты кораблей этого класса. На 70 кбт они уверенно держали снаряды калибром 6 дм и менее, а боевая рубка и башни ГК — даже и 203-мм.

ПВО и торпедное вооружение «Хипперов» также было весьма мощным.

Всё это, взятое по отдельности, не давало немецкому крейсеру принципиального преимущества над крейсером типа «Каунти». Но немного там, чуть-чуть здесь... И в совокупности ТТХ «Хипперов», пожалуй, всё же обеспечивали тот уровень превосходства, который позволял рассчитывать на победу в схватке один на один. Или же возможность уклониться от боя, сбив скорость преследователю.

Казалось бы, немцы счастливо угадали такое сочетание ТТХ, которое в теории позволило бы «Хипперам» доминировать на океанских просторах над крейсерами Великобритании. При этом «Хипперы» не превратились в «большие крейсера» наподобие американской «Аляски», они остались тяжелыми крейсерами, и даже не самыми сильными в своем классе. Пожалуй, можно говорить о разумной достаточности ТТХ германских кораблей для решения своих задач в Атлантике. Но...

Цена вопроса

Следует понимать, что достоинства крейсеров типа «Адмирал Хиппер» были куплены очень дорого. Такой крейсер в сопоставимых ценах стоил примерно как 2 британских «Каунти», но по своей боевой мощи двум «Каунти» не равнялся.

В этом принято ругать германскую систему ценообразования и стоимость немецкого кораблестроения. Между тем, столь значительная разница в стоимости во многом обусловлена объективными причинами: не думаю, что если крейсер с ТТХ «Хиппера» строили англичане, он получился бы существенно дешевле.

«Каунти» имели стандартное водоизмещение в пределах 10 000 т «обычных» тонн, а «Адмирал Хиппер» даже по проекту – 14 250 т. То есть уже из-за разницы в размерах следовало ожидать существенного, до 1,4 раза, прироста в стоимости. Но «Хипперы» отличались также и куда большим удельным весом дорогостоящих позиций – они несли больше артиллерии, брони, приборов управления огнем. К примеру, крейсера типа «Кент» несли 992 т брони до модернизации, в ходе которой они получили 114-мм броневой пояс, а крейсера типа «Адмирал Хиппер» – 2 500 т.

Масса вооружения первых «Каунти», крейсеров типа «Кент», составляла 986 т, причем стоимость вооружения составляла более трети от общей стоимости корабля. У «Хипперов» этот показатель составил 2 670 т.

Возможно, данные цифры нельзя сравнивать впрямую, поскольку тут следует еще знать, что именно включалось в состав каждой статьи, поскольку методы их расчета у разных стран могли различаться. Но во всяком случае очевидно, что вес брони и вооружения «Хипперов» был куда выше, нежели у британских тяжелых крейсеров.

А ведь и «Каунти» стоили, так скажем, совсем недёшево. Если информация о том, что танк «Матильда» в зависимости от модификации стоил порядка 6–8 тыс. ф. ст., верна, то получается, что британский тяжёлый крейсер стоил 247–330 таких танков. Что уж говорить про «Адмирал Хиппер» с его стоимостью 85,9 млн. RHM – за такие деньги можно было бы построить 245 полностью укомплектованных и заправленных танков «Тигр»! С учётом того, что Германия за годы войны смогла произвести только 1 349 таких танков – цифра более чем значительная.

О целях морской войны слабейшего флота против сильнейшего

Концепция тяжелых крейсеров как средства борьбы на морских и океанских коммуникациях, в том числе и против неприятеля, обладающего заведомо превосходящим флотом, к началу Второй мировой войны вполне имела право на жизнь. Тяжелые крейсера имели свою тактическую нишу. Они могли быть успешно встроены в систему, состоявшую из подводных лодок, авиации, вспомогательных крейсеров и судов обеспечения, и значимо усилили бы ее. Тяжелые крейсера, наряду с вышеперечисленными средствами, позволяли создать систему противодействия вражескому судоходству, обладающую эффектом синергии – то есть эффективность такой системы была бы выше, чем составляющих ее сил по отдельности.

Противостоять подобной системе было бы нелегко даже для сильнейших морских держав. Безусловно, если приложить высказанную мною теорию к практике Второй мировой войны, мы увидим, что с определенного момента времени господство союзников в Атлантике стало настолько подавляющим, что действия кригсмарине перестали быть эффективными. Но для достижения такого господства понадобился союз двух сильнейших флотов мира из тройки лидеров (ВМФ США, Японии и Великобритании). Очевидно, что державе, не обладающей могучим военно-морским флотом, следовало всячески избегать противостояния подобному союзу, и победить его на море она не может. Проигрыш кригсмарине закономерен, чего бы немцы ни строили в пределах потраченных на флот сумм.

Но даже если речь идет о противостоянии одной великой морской державе, не следует думать, что борьба на коммуникациях слабейшего флота против сильнейшего может принести победу в войне. Применение третьим рейхом подводных лодок, авиации и (в сравнительно малых количествах) надводных крейсеров создало англичанам серьезные проблемы. Можно рассуждать о том, выстояла бы Великобритания в одиночку против кригсмарине, не вмешайся в это противостояние ВМС США.

Но также нужно понимать, что за создание угрозы существования Великобритании фашистская Германия уплатила огромную цену. В силу каких-то неясных причин множество людей, интересующихся историей военно-морского флота, считают массовое строительство подводных лодок чем-то дешевым и куда менее обременительным для казны, нежели архидорогие надводные артиллерийские корабли. И действительно – линкоры «Бисмарк» и «Тирпиц» вместе стоили 387,6 млн. рейхсмарок (RHM) или 193,8 RHM в среднем за линкор. А подводная лодка типа VII, наиболее массовая в кригсмарине, стоила всего только 4,2 млн. RHM в ценах 1942 г.

Вот только в годы Второй мировой немцы построили 703 подводные лодки типа VII, истратив на это более 2,9 миллиардов RHM. То есть в одну только седьмую серию вложены средства, эквивалентные более чем 15 линкорам типа «Бисмарк»! Многие сегодня вспоминают слова Деница о том, что если бы в самом начале войны немцы имели 300 подводных лодок, способных воевать в океане, то Великобритания могла погибнуть. Но, простите, стоимость 300 кораблей VII-ой серии равна стоимости 6,5 линкоров типа «Бисмарк». Смогла бы устоять Великобритания, если бы к началу войны у немцев было бы 6 таких линкоров дополнительно к имевшимся надводным кораблям? Что бы стало делать британское адмиралтейство, если бы к моменту выхода «Бисмарка» в его первый и последний боевой поход у кригсмарине был бы не один, но СЕМЬ таких линкоров?

Разумеется, деньги — это еще не всё. У немцев банально не было производственных мощностей, чтобы создать 6 линкоров типа «Бисмарк» дополнительно к тем надводным кораблям, которые они и так строили. Но то же можно сказать и о 300 подводных лодках, а самое главное — если бы англичане увидели, что немцы закладывают их сотнями, они предприняли бы соответствующие меры, усилив ПЛО за счет, к примеру, сокращения программ строительства крупных кораблей. Ведь для строительства такого количества ПЛ Германии в довоенные годы пришлось бы полностью отказаться от всех крупных надводных кораблей от тяжелых крейсеров и выше. И это уменьшало количество угроз, к которым должен был готовиться КВМФ.

И тогда уже даже и 300 подводных лодок не было бы достаточно для нанесения Великобритании поражения.

Немцы в годы Второй мировой войны и до нее сумели построить в общей сложности 1160 подводных лодок, еще 10 получили в качестве трофеев. Из них 863 лодки участвовали в боевых действиях. И на создание этой армады и обеспечивающих ее сил немцы понесли колоссальные затраты: есть подозрение, что, к примеру, французский флот обошелся налогоплательщикам куда дешевле.

Посему не нужно строить иллюзий. Система борьбы на морских и океанских коммуникациях, выстроенная на основе тяжелых и вспомогательных крейсеров, подводных лодок, авиации сухопутного базирования и средств их обеспечения, может иметь надежду одержать победу над морской державой лишь в одном случае – если в нее будут вложены сопоставимые средства с тем, что потратил противник на свой флот. Но если мы готовы тратить такие средства – не проще ли будет вместо паллиатива вложиться в сбалансированный флот, способный разбить неприятеля и тем завоевать господство на море?

Подводные лодки, пусть даже в сочетании с авиацией и тяжелыми крейсерами, не являются панацеей, дешевым способом добиться победы в морской войне. Соответственно, если мы не готовы финансировать свой флот на уровне вражеского, то и цели победить в войне таким флотом мы себе ставить не можем. А какие же цели тогда мы можем ставить?

Аналог партизанской войны. Создавать такие проблемы, на устранение которых противник должен будет тратить больше ресурсов, чем мы — на их создание. Если противник вынужден будет вложить в ПЛО больше средств, чем мы — в подводные лодки, но при этом он все равно понесет потери от их воздействия, а переход на конвойную систему уменьшит его товарооборот, то наша цель будет достигнута. Ресурсы в распоряжении любого государства всегда конечны, так что, если мы заставляем противника тратить их на второстепенном (для нас) театре боевых действий, мы тем самым ослабляем его на основном, на котором планируется одержать победу.

Выводы

Концепция рейдера, согласно которой защита не является важной для крейсера, предназначенного для борьбы на коммуникациях, изложенная Я. Подгорным, бесспорно, выглядит остроумно и логично. Но она подразумевала использование крейсеров по тактическим лекалам Первой мировой войны. Однако такое использование крейсеров специальной постройки в годы Второй мировой выглядит нерационально, а иные формы борьбы на коммуникациях, такие как действия против конвоев противника, требовали от крейсеров иных качеств.

Соответственно, «вашингтонские» крейсера первых серий, где защита была принесена в жертву скорости, мощи артиллерии и дальности, попросту опоздали родиться. Корабли, спроектированные в рамках таких воззрений, могли быть уместны в годы Первой мировой войны, но никак не в 1939–45 гг.

Для борьбы на коммуникациях требовались тяжелые крейсера, чьи основные характеристики были бы лучше сбалансированы, нежели в «вашингтонцах» первых серий. Однако проблема заключалась в том, что на том уровне развития науки и техники предъявляемые к ним требования невозможно было уместить в стандартное водоизмещение в 10 000 т. А рост водоизмещения неизбежно приводил к росту стоимости постройки тяжелых крейсеров, которая и в «десятитысячной» их ипостаси была весьма велика.

Возникает вопрос: насколько целесообразно было строительство таких тяжелых крейсеров для борьбы на коммуникациях против державы, обладающей заведомым превосходством на море? По всей видимости, такое строительство не оправдывает вложенные в него средства. Разберем этот вывод на примере морского противостояния Германии и Великобритании в годы Второй мировой войны.

В теории, строительство тяжелых крейсеров, чьей задачей станет прерывание вражеских коммуникаций, приведет к тому, что держава, чьи коммуникации мы собираемся прерывать, вынуждена будет строить по меньшей мере вдвое больше кораблей аналогичного класса для своей защиты. Таким образом, мы заставляем противника тратить на устранение угрозы кратно больше, чем мы потратили на создание этой угрозы, и тем добиваемся преимущества.

Но на практике такого может и не происходить. Англия в 20-30-е годы прошлого столетия все еще полагала себя владычицей морей и строила большое количество тяжелых крейсеров на всякий случай, от любой угрозы, которую какие-либо страны могли ей создать. К моменту возрождения германского флота в составе КВМФ уже насчитывалось 15 тяжелых крейсеров типов «Кент», «Лондон», «Норфолк» и «Йорк» — скорее всего, англичане строили бы их еще, если бы не договорные ограничения. И вполне очевидно, что строительство нескольких тяжелых крейсеров не могло подвигнуть Великобританию на усиление своего крейсерского флота: просто потому, что для парирования германской угрозы имеющихся сил хватило бы с лихвой.

Опять же, для борьбы на британских коммуникациях было бы совершенно недостаточно построить 1–2 тяжелых крейсера. Разумный минимум составляет, пожалуй, никак не менее 5–6 единиц. А это говорит о необходимости отвлечь очень значительные ресурсы, которые могли быть направлены на усиление воздушных или сухопутных сил Германии. Но эти траты не заставят англичан расходовать дополнительные средства для парирования угрозы, которую германские крейсера создадут, потому что все необходимое у них уже и так имеется.

Конечно, можно строить тяжелые крейсера такой мощи, которую имеющийся флот тяжелых крейсеров парировать не сможет. Но такие корабли по размерам и стоимости приблизятся к линкорам, то есть речь уже пойдет о кораблях другого класса, противостоять которым будут не тяжелые крейсера, а линкоры Великобритании. Идея интересная, но выходит за рамки данной статьи, поскольку о тяжелых крейсерах в этом варианте речь уже не идет.

Второй же вариант — добиться такой эффективности использования тяжелых крейсеров, при которой уничтоженный с их помощью торговый тоннаж вместе с не дошедшими по адресу грузами кратно перекроет затраты на их строительство и содержание. Но рассчитывать на такой результат, сражаясь против заведомо превосходящего в силах противника, означает проявить чрезмерный оптимизм. Морские операции в таких условиях всегда связаны с большим риском.

Поэтому, если бы предвоенные кораблестроительные программы Германии были направлены исключительно против Великобритании, то создание тяжелых крейсеров типа «Адмирал Хиппер» (как, собственно, и любых других) следовало бы считать ошибкой. Строительство ограниченного количества очень дорогих кораблей, которые не потребуют от Англии дополнительных расходов к тем, что уже понесены, но боевая результативность которых в войне против Туманного Альбиона весьма сомнительна? Это явно нецелесообразное расходование ресурсов для Германии.

Если Германия планировала добиться господства на море, нужно было строить сбалансированный флот, равноценный британскому. Если же Германия не ставила себе такой задачи, то вполне можно было бы обойтись умеренным числом подводных лодок, самолетов дальней разведки сухопутного базирования и некоторым количеством вспомогательных крейсеров.

Такие силы, при минимальном отвлечении средств на их создание, решили бы многие задачи в противостоянии англичанам на море. Они заставили бы их ввести конвойную систему, ограничив тем самым морские перевозки, причинили бы значительный ущерб (как это и произошло в реальности) и заставили англичан срочно вкладываться в средства противолодочной обороны, отрывая ресурсы у ВВС и сухопутных сил. Добавление к этим силам тяжелых крейсеров повысило бы эффективность кригсмарине в целом, но едва ли в такой пропорции, чтобы оправдать затраты на их создание. Да и попытка «гнать вал», строя огромное количество подводных лодок, не выглядит разумной – к моменту достижения максимальных темпов их строительства, ПЛО союзников все равно превысило возможности подводного флота Германии.

С другой же стороны, военно-морской флот обычно не создается против одного-единственного противника. Как правило, у любого государства имеется несколько «заклятых друзей», к противостоянию с которыми готовятся его вооруженные силы. Для Германии интербеллума (промежуток между двумя мировыми войнами) в качестве одного из таких противников выступала Франция.

Так вот, экономическое положение Германии вполне позволяло ей, создавая сильнейшие на континенте сухопутные и воздушные силы, одновременно строить военный флот, более-менее равноценный французскому. Собственно, Германия этим и занималась. Линкоры типа «Шарнхорст» и «Бисмарк», тяжелые крейсера типа «Адмирал Хиппер» — все они проектировались и строились для противостояния ВМФ Франции. Безусловно, к началу Второй мировой войны кригсмарине не достиг еще паритета с французским флотом, но разница в их потенциалах быстро сокращалась.

Таким образом, «Хипперы» строились в рамках разумной и достижимой для Германии задачи – успешного противостояния ВМФ Франции в войне один на один. В такой войне они вполне могли быть успешными. Если же противником Германии стал бы британский флот или же соединенные англо-французские морские силы, то и в этом случае тяжелые крейсера не были бесполезны и могли бы нанести союзному судоходству существенный ущерб – хотя и без шансов на победу в морской войне.

В такой логике строительство тяжелых крейсеров типа «Адмирал Хиппер» выглядит вполне логичным и оправданным.

Вывод из вышесказанного очень прост. Строительство тяжелых крейсеров в 30-е годы прошлого столетия для противостояния заведомо более мощной морской державе не имело смысла. Тяжелые крейсера оправдывали себя лишь как элемент флота, которому предстоит сражаться с более-менее равноценным неприятелем. Но если страна имела в потенциальных противниках не только государства, обладающие сопоставимым флотом, но и заведомо более сильные морские державы, то при проектировании тяжелых крейсеров стоило учитывать возможность задействования их в операциях на коммуникациях против сильнейшего противника.

Опубликовано: Мировое обозрение Источник