Мы не одни во Вселенной? Статистика обитаемости Земли как ключ к поиску жизни (и, возможно, других миров)

Человечество испокон веков всматривается в звездное небо с одним и тем же волнующим вопросом: одиноки ли мы во Вселенной? Поиски ответа ведутся десятилетиями, и астрономы неустанно сканируют космос в надежде обнаружить признаки жизни за пределами Земли. Традиционно, внимание было приковано к так называемой «зоне Златовласки» — узкому участку вокруг звезды, где условия позволяют воде оставаться в жидком состоянии. Но, как оказывается, этого далеко не достаточно. Обитаемость — это куда более капризная и сложная штука.

А что, если взглянуть на эту проблему под совершенно другим углом? Недавно в научном сообществе начал набирать популярность несколько неожиданный подход. Его идея, по своей сути, элегантна и проста: давайте рассмотрим нашу собственную Землю не как нечто уникальное и особенное, а как рядовую статистическую единицу. Звучит немного дерзко, не правда ли? Но в этой дерзости кроется глубокий смысл.

Земля — не центр Вселенной (статистически говоря)

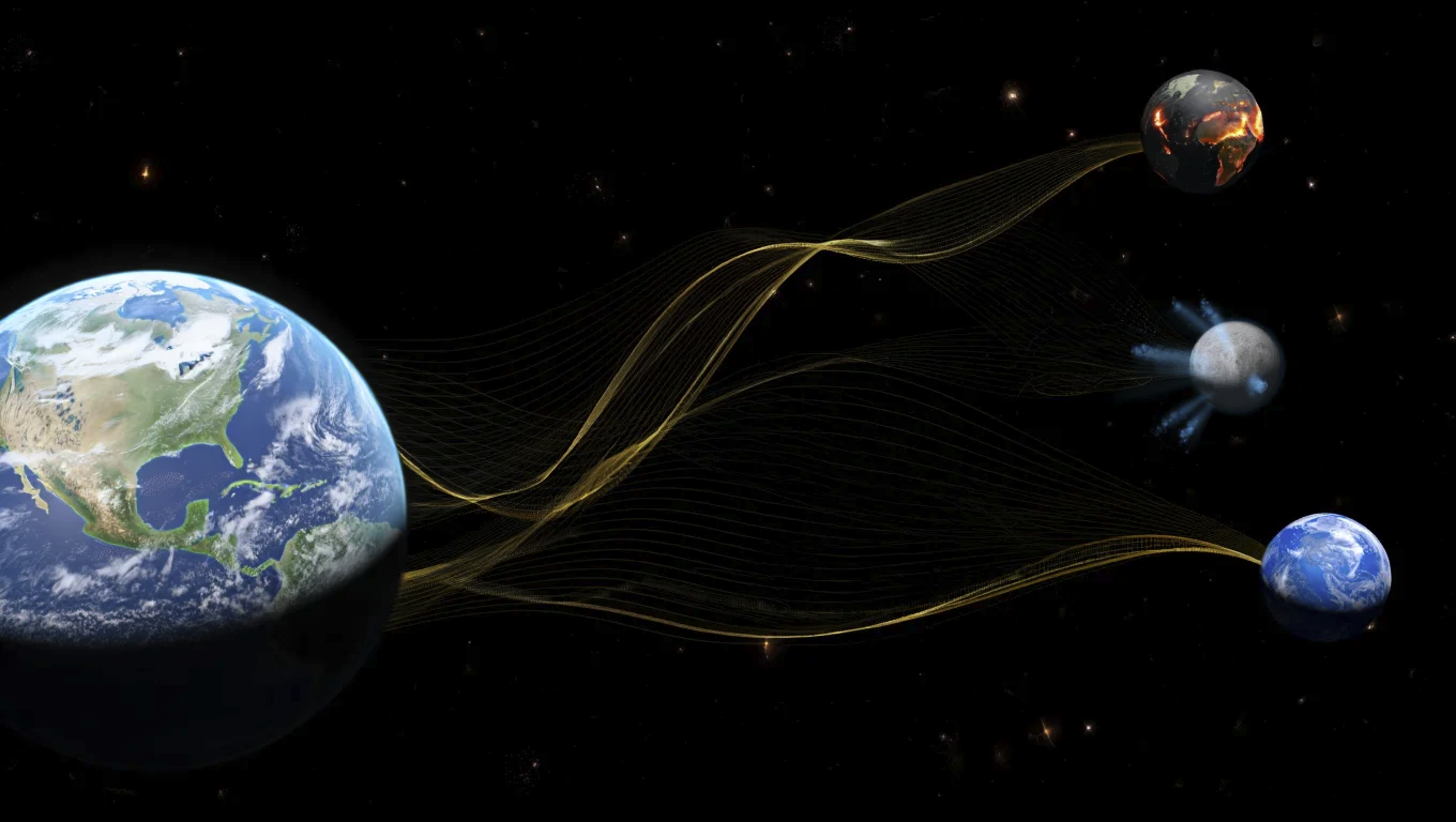

Помните, как научные открытия сместили Землю с центра мироздания? Предлагаемый новый взгляд — это своего рода «коперниканский переворот» в поиске внеземной жизни. Если мы примем за аксиому, что наше существование — не какая-то невероятная космическая случайность, а вполне закономерное явление, то сам факт нашего нахождения у звезды определенного типа (нашего Солнца, желтого карлика) может многое рассказать о том, какие звездные системы в принципе более дружелюбны к жизни.

Давайте разберемся на конкретном примере. В нашей Галактике, Млечном Пути, красные карлики — маленькие и тусклые звезды — встречаются гораздо чаще, чем желтые карлики, подобные Солнцу. Соотношение, грубо говоря, 7 к 3. Теперь представьте: если бы системы красных карликов были значительно более благоприятны для возникновения и развития жизни — скажем, более чем в 8 раз (эта цифра возникает в некоторых теоретических расчетах) — то вероятность нашего появления именно у желтой звезды была бы ничтожно мала, менее 5%. Это было бы похоже на выигрыш в лотерею с очень малыми шансами.

Но мы-то здесь! Мы существуем, вращаемся вокруг желтого карлика. И это, согласно новой логике, косвенно указывает на то, что красные карлики, несмотря на их многочисленность, не могут быть драматически более гостеприимными для жизни, чем наша родная Солнечная система. Возможно, они сопоставимы, или даже менее пригодны. Наша собственная «прописка» во Вселенной становится своего рода статистическим аргументом.

А что, если вселенных много? Мультивселенная на службе астробиологии

И вот тут-то и начинается самое интригующее. Эта линия рассуждений не останавливается на нашей единственной Вселенной. Статистический метод экстраполируется на гипотетическую Мультивселенную — концепцию, предполагающую существование множества параллельных вселенных, каждая со своими уникальными физическими законами и «космическими рецептами». Представьте себе, что в одной вселенной преобладают планеты-сироты, бесцельно блуждающие в межзвездном пространстве, в другой — океанические миры, сплошь покрытые водой, а в третьей доминируют планеты, навсегда обращенные одной стороной к своей звезде в системах двойных звезд.

Зачем это нужно? Оказывается, в таком «космическом зоопарке» статистический подход обретает невероятную мощь. Если наша Вселенная — лишь одна из многих, то анализ вероятностей становится гораздо более точным. Оценивая шансы на обитаемость для различных экзотических миров — от ледяных спутников газовых гигантов до тех самых планет-сирот или миров с океанами из метана — в контексте Мультивселенной, мы получаем куда более строгие статистические ограничения. Некоторые исследователи утверждают, что для планет-сирот и водных миров эти ограничения становятся как минимум в десять раз жестче!

Вода, вода, кругом вода… А так ли она незаменима?

Пожалуй, один из самых неожиданных выводов, к которым подталкивает эта новая логика, касается роли воды. Мы привыкли считать воду практически синонимом жизни. Ее уникальные свойства — например, то, что лед легче воды и плавает на поверхности, или ее способность растворять множество веществ (тот самый «универсальный растворитель») — кажутся нам абсолютно незаменимыми для биологии.

Но что, если гипотеза Мультивселенной верна? Если в мириадах вселенных с самыми разными условиями жизнь упорно выбирает именно водную среду, то, возможно, эти «уникальные» свойства воды не так уж и критичны, как мы думаем. Может быть, вода — это просто очень распространенный и достаточно удобный, но не единственно возможный «растворитель жизни»? Это, знаете ли, довольно смелое предположение, которое заставляет переосмыслить фундаментальные основы астробиологии.

Когда гипотеза разбивается о реальность (и это хорошо!)

В чем прелесть научного подхода, даже такого смелого? В его проверяемости, или, говоря научным языком, фальсифицируемости. Представьте, что завтра астрономы открывают планету-сироту, буквально кишащую жизнью. Или обнаруживают сложнейшие формы жизни, основанные на совершенно иной биохимии, которая на порядки эффективнее нашей, водной. Такие открытия, по мнению сторонников этого статистического взгляда, нанесли бы сокрушительный удар по мультиверсной модели. И это нормально! Наука так и развивается — через проверку гипотез реальностью.

Новые теоретические построения, на первый взгляд, могут показаться чистой воды игрой ума. Однако за этой игрой стоит попытка найти нестандартный инструмент для ответа на один из самых фундаментальных вопросов бытия. Одиноки ли мы в этой бескрайней Вселенной, уникальное стечение обстоятельств? Или же мы — лишь одна из бесчисленных песчинок жизни, разбросанных по множеству миров, одна точка данных в грандиозной космической статистике? Время и будущие открытия, несомненно, прольют свет на эту захватывающую тайну. А пока у нас есть еще один повод задуматься о нашем месте во Вселенной. И это, согласитесь, уже немало.