Стекло, которое само себя «закаляет»: Ученые приблизились к созданию «умных» материалов

Представьте себе материал, который не просто пассивно существует, а активно реагирует на условия, подстраивая свои свойства. Звучит как научная фантастика? Возможно, но исследователи из Института фундаментальных исследований Тата (TIFR) в Хайдарабаде сделали значительный шаг в этом направлении. Их работа, опубликованная в престижном журнале Nature Physics, проливает свет на удивительную способность так называемых «активных стекол» самостоятельно регулировать свою хрупкость. Это открытие не только расширяет наши фундаментальные знания о материалах, но и открывает захватывающие перспективы — от понимания процессов в живых тканях до создания метаматериалов нового поколения.

А что, если стекло… живое?

Чтобы понять суть открытия, давайте сначала разберемся, что такое стекло. Большинство из нас представляет себе оконное стекло или посуду. С точки зрения физики, стекло — это аморфное твердое тело. В отличие от кристаллов, где атомы или молекулы выстроены в строгом, повторяющемся порядке, в стеклах царит «организованный хаос». Частицы расположены беспорядочно, но при этом достаточно плотно, чтобы образовывать твердую структуру.

Теперь добавим к этому понятию приставку «активное». Активные стекла — это системы, где составляющие их частицы не просто пассивные «кирпичики», а маленькие «моторчики». Они способны использовать внутренние запасы энергии для автономного движения. Знаете, где мы встречаем такие системы сплошь и рядом? В живой природе! Плотные скопления клеток, например, эпителиальные ткани или бактериальные колонии, ведут себя очень похоже на активные стекла. И это сходство — ключ ко многим интересным выводам.

Интересный факт: стекла обладают своего рода «памятью». Их свойства сильно зависят от того, как их изготовили. Быстро охладили расплав — получили одно стекло. Медленно — совсем другое. Физики называют это зависимостью от предыстории, и это характерная черта систем, далеких от равновесия. А сам момент перехода жидкости в стеклообразное состояние — так называемая температура стеклования — до сих пор остается одной из «глубочайших и интереснейших нерешенных проблем в теории твердого тела», как выразился нобелевский лауреат Ф. У. Андерсон. И представьте себе, до сих пор эта загадка не разгадана до конца!

Танец хрупкости и активности

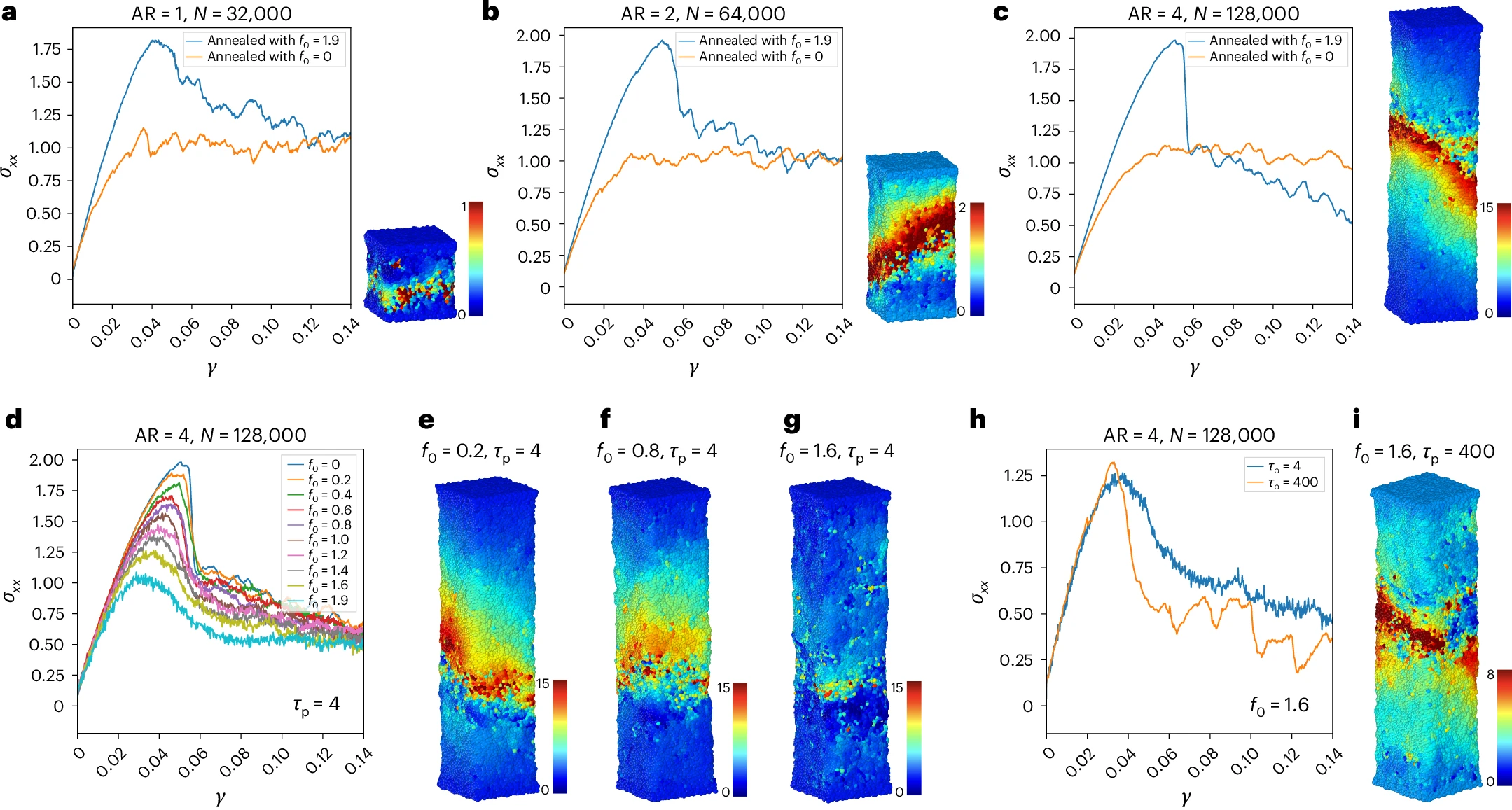

Так как же связаны скорость охлаждения и свойства стекла? Обычно, если охлаждать медленно, получается хорошо «отожженное» стекло. Оно более стабильно, но, как правило, хрупкое — то есть, ломается резко, без предварительной деформации. А вот быстрое охлаждение дает менее «отожженное» стекло, которое оказывается более пластичным: оно способно растягиваться, образовывать «шейку» перед тем, как разрушиться.

Чтобы это визуализировать, ученые часто прибегают к аналогии «энергетического ландшафта». Представьте себе холмистую местность с долинами (локальные минимумы энергии) и перевалами (энергетические барьеры). Каждое состояние стекла — это как будто оно «застряло» в одной из таких долин. Чем медленнее охлаждение, тем глубже «долина», в которую система успевает «скатиться».

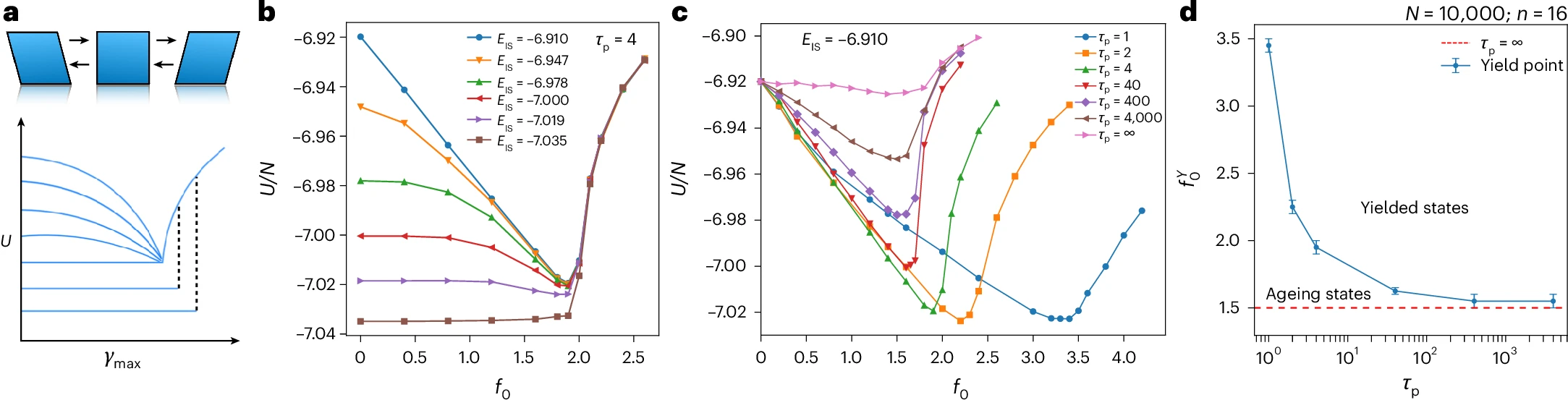

И вот тут-то начинается самое интересное. Исследователи Шарма и Кармакар с помощью компьютерного моделирования показали: если некоторым частицам в плохо отожженном (то есть, пластичном) стекле придать дополнительную подвижность — ту самую «активность» — система начинает как бы сама себя «доотжигать». Активные частицы, двигаясь, подталкивают своих «соседей», помогая всей системе преодолевать небольшие энергетические барьеры и переходить во все более глубокие «долины» энергетического ландшафта. Потенциальная энергия системы при этом постепенно снижается.

Каков результат? Изначально пластичный материал становится… более хрупким! Да-да, именно так. Внутренняя активность, по сути, выполняет работу по дополнительному отжигу, делая стекло более упорядоченным на своем аморфном уровне и, как следствие, менее податливым.

От стареющих тканей до метаматериалов будущего

Казалось бы, ну стало стекло чуть хрупче, что с того? А вот тут открываются весьма любопытные параллели. Во-первых, это может помочь понять некоторые механические изменения, происходящие в стареющих или созревающих биологических тканях. Ведь клетки — это те же активные элементы. Возможно, усиленное «старение» активных стекол, наблюдаемое в моделях, отчасти объясняет, почему ткани со временем теряют эластичность.

Во-вторых, и это, пожалуй, еще более захватывающе, такой механизм саморегуляции можно использовать для создания принципиально новых метаматериалов. Представьте материалы, которые могли бы изменять свою хрупкость или пластичность «по команде» или в ответ на определенные условия в течение своего срока службы. Это уже не просто пассивный конструкционный элемент, а почти «разумная» система!

Неожиданный двойник: когда тряска — это благо

Но и это еще не все сюрпризы. Ученые обнаружили поразительное сходство в поведении активных стекол и обычных, пассивных стекол, подвергнутых циклическому сдвигу. Что это такое? Представьте, что вы взяли, скажем, коробку с желе и начинаете ее ритмично раскачивать из стороны в сторону за верхнюю крышку, оставив основание неподвижным. Это и есть упрощенная модель циклического сдвига.

Оказалось, что многие эффекты, наблюдаемые в активных стеклах, можно воспроизвести в пассивных, просто подвергая их такой «встряске». Более того, силу внутренних «моторчиков» в активных стеклах и время их «работы» можно сопоставить с амплитудой и частотой внешних колебаний для пассивных стекол.

Одно из ключевых сходств — это эффект «памяти». Как пассивные стекла под действием циклического сдвига «запоминают» амплитуду деформации (этот «отпечаток» потом можно считать специальными методами), так и активные стекла демонстрируют похожие эффекты памяти, хотя и считываются они немного иначе. А поскольку активность клеток во многом управляется их метаболизмом, эти наблюдения могут намекнуть на то, как связаны процессы «обучения» на клеточном уровне и энергетические потребности организма. Интригующе, не правда ли?

Еще одно общее явление — переход системы из «замороженного» состояния в текучее при достаточно сильном воздействии (внутренней активности или внешней тряске). Этот процесс «разжижения» в активных стеклах активно изучается, так как он критически важен для понимания таких биологических процессов, как заживление ран или морфогенез (формирование органов и тканей), где требуется массовое перемещение клеток.

Мост между мирами и взгляд в будущее

В чем же главная ценность этой аналогии между активными стеклами и пассивными стеклами под циклической нагрузкой? Она в том, что для изучения обычных аморфных твердых тел физиками уже накоплен огромный багаж знаний и инструментов. И теперь этот инструментарий можно применять для исследования гораздо более сложных биофизических систем! Это как получить новый, мощный микроскоп для изучения живой материи.

Конечно, предложенный метод «активного отжига» пока не может сравниться по эффективности с некоторыми узкоспециализированными техниками компьютерного моделирования, такими как метод Монте-Карло с обменом частиц, который позволяет достигать экстремально низких энергетических состояний. «Активность» все-таки действует локально.

Тем не менее, работа индийских ученых открывает новые горизонты. Необходимо дальнейшее исследование, чтобы понять, можно ли повысить эффективность «активного отжига» или использовать его в комбинации с другими методами. А изучение эффектов памяти и «обучения» в активных системах — это и вовсе непаханое поле для будущих открытий.

Так что, казалось бы, простое стекло, которое мы видим каждый день, скрывает в себе еще множество тайн. И каждая разгаданная тайна не только углубляет наше понимание мира, но и приближает нас к созданию технологий, о которых раньше можно было только мечтать. Кто знает, возможно, уже скоро наши смартфоны или даже медицинские импланты будут сделаны из материалов, способных самостоятельно «закаляться» и адаптироваться к нашим потребностям.