Что такое «электрический флюид»? Как мы нашли электрон – частицу, изменившую мир

Задумывались ли вы когда-нибудь, что движет нашим миром? Нет, речь не о политике или экономике. А о чём-то куда более фундаментальном, но при этом совершенно невидимом. Об электроне. Эта крошечная частица — настоящий серый кардинал Вселенной. Без неё не было бы ни света в вашем доме, ни интернета, ни даже чашки утреннего кофе (ведь химия — это тоже про электроны!). Забавно, правда? То, что определяет почти всё вокруг, оставалось загадкой тысячелетиями.

2025 год объявлен Международным годом квантовой науки, и это отличный повод вспомнить, как человечество шло к одному из своих величайших открытий, которое, по сути, и распахнуло двери в эту самую квантовую реальность.

Древние Шепотки и Электрический Огонь Франклина

Всё началось, как водится, с любопытства. Древние греки заметили: потрёшь янтарь (по-гречески — «электрон», отсюда и пошло!) о шерсть, и он начинает притягивать всякую мелочь. Магия? Почти. Фалес Милетский ещё в 600 году до н.э. подозревал, что у этой янтарной силы и у притяжения железа магнитом есть что-то общее. Но что именно — оставалось тайной за семью печатями.

Шли века. Люди продолжали наблюдать странные эффекты, но прорыв случился лишь к концу XVI века благодаря Уильяму Гильберту, врачу английской королевы. Он обнаружил, что не только янтарь, но и стекло, и другие материалы после трения ведут себя похоже. Он назвал их «электрическими телами». Звучит уже знакомо, не так ли?

Настоящий прорыв в понимании случился в XVIII веке с Бенджамином Франклином. Да-да, тем самым, с портрета на стодолларовой купюре. Он не только смело доказал, что молния — это гигантская электрическая искра (помните его эксперимент с воздушным змеем?), но и дал нам язык для описания этого явления: «плюс», «минус», «заряд», «батарея». Представляете, до него даже слов таких не было!

Франклин верил в некий «электрический флюид» или «электрический огонь». Он считал, что это некая субстанция, которая может перетекать с одного предмета на другой. Потёрли стекло рукой — флюид перешёл со скромной руки на стекло. У стекла теперь избыток (положительный заряд, по Франклину), а у руки — недостаток (отрицательный). По иронии судьбы, позже выяснилось, что носители заряда — электроны — движутся как раз наоборот, и им присвоили отрицательный заряд. Но Франклина винить не стоит, он сделал главное — дал первую рабочую модель! Он даже предполагал, что частицы этого «флюида» «чрезвычайно тонки» и легко проникают сквозь материю. Сомневающимся предлагал убедиться лично, получив «удар от заряженной большой стеклянной банки». Весьма убедительно, надо сказать.

Тени в Стеклянной Трубке: Погоня Набирает Оборот

Девятнадцатый век стал золотым для изучения электричества и магнетизма. Ученые поняли их глубокую связь, открыли электромагнитные волны — основу радио и всего беспроводного, что нас окружает. Но что же такое сам «электрический огонь» Франклина? Из чего он состоит? Вопрос оставался открытым.

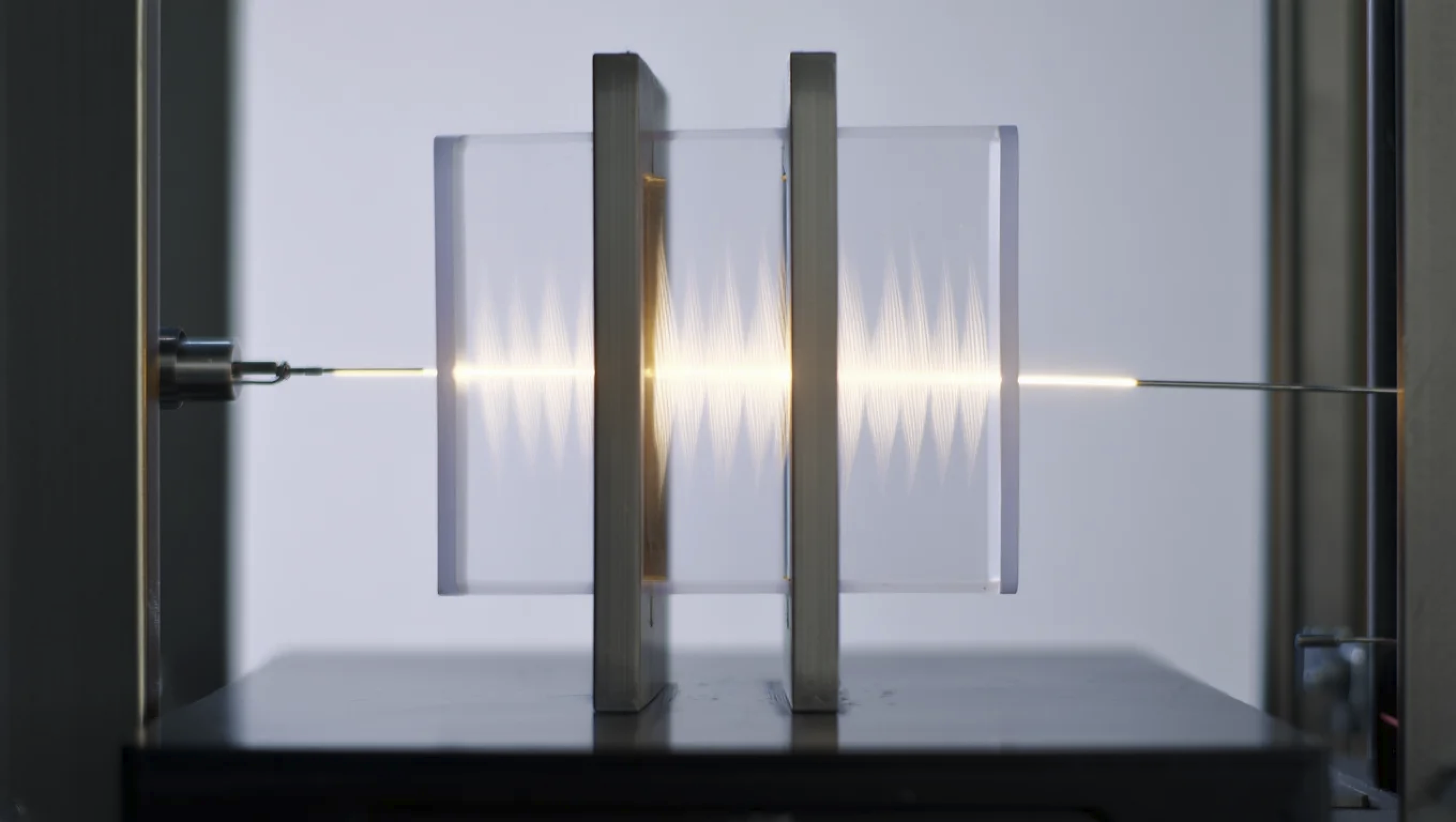

Ключ к разгадке неожиданно нашёлся в экспериментах со стеклянными трубками, из которых откачали почти весь воздух. Когда к электродам на концах такой трубки подключали батарею, от отрицательного электрода (катода) начинало исходить таинственное зеленоватое свечение — катодные лучи.

Британский физик Уильям Крукс сначала решил, что это какой-то особый свет, ведь лучи летели прямо. Но потом он поднёс магнит, и — о чудо! — путь лучей изогнулся. Значит, это не свет. Но что тогда? Мельчайшие частицы? Или какие-то неизвестные волны? Научный мир Европы загудел, обсуждая природу этих загадочных лучей.

К концу века эти споры слились с другим фундаментальным вопросом: есть ли у электричества некая минимальная, неделимая порция — «атом электричества»? И если есть, то что её переносит? Неужели существует частица меньше атома? Сама мысль казалась крамольной!

Момент Истины: «Корпускула» Выходит на Сцену

И вот на авансцену выходит Джозеф Джон Томсон, или просто Дж. Дж. Томсон, глава знаменитой Кавендишской лаборатории в Кембридже. Математик по образованию, он с головой ушёл в физические эксперименты. В 1897 году он поставил точку в споре о катодных лучах.

Томсон сумел измерить отношение заряда частиц в этих лучах к их массе. Результат был ошеломляющим: масса этой частицы оказалась почти в 2000 раз меньше массы самого лёгкого атома — водорода! Это было нечто невообразимое. «Предположение о состоянии материи, более тонко разделенной, чем атом… несколько поразительно», — скромно признавался Томсон. Но факты были упрямы.

Более того, эта частица была одной и той же, независимо от газа в трубке или материала катода. Вывод напрашивался сам собой: открыта универсальная, фундаментальная частица, входящая в состав всех атомов. Томсон назвал её «корпускулой».

Забавно, что само имя «электрон» уже существовало. Его предложил ирландский физик Джордж Стони ещё в 1891 году для гипотетической единицы заряда, хотя никто тогда не знал, что это такое. Но после открытия Томсона именно название «электрон» прижилось и используется по сей день. Так была открыта первая субатомная частица. Мир уже никогда не будет прежним.

Открыли Ящик Пандоры? Атом Задаёт Новые Загадки

Открытие электрона, последовавшее за рентгеновскими лучами и радиоактивностью, вызвало настоящую научную лихорадку. Главный вопрос: как устроен атом? Если в нём есть отрицательно заряженные электроны, а сам атом в целом нейтрален, значит, где-то должен быть и положительный заряд. Но как они уживаются вместе?

Томсон предложил модель, которую прозвали «пудинг с изюмом»: электроны-«изюминки» вкраплены в положительно заряженное «тесто». Мило, но бездоказательно. И продержалась эта модель недолго. В 1911 году Эрнест Резерфорд, бывший ученик Томсона, провёл свой знаменитый эксперимент с рассеянием альфа-частиц и показал: весь положительный заряд и почти вся масса атома сосредоточены в крошечном ядре в центре, а электроны вращаются где-то вокруг, как планеты вокруг Солнца.

И тут возникла новая, ещё более страшная проблема. По всем законам классической физики, вращающийся вокруг ядра электрон должен был непрерывно излучать энергию и за ничтожные доли секунды упасть на ядро. Атомы должны были просто коллапсировать! Но они, очевидно, стабильны. Как? Почему? Казалось бы, всё пропало! Физика зашла в тупик.

Спасение из Квантового Мира: Новые Правила Игры

Выход из кризиса пришёл из Дании. Молодой физик Нильс Бор, работавший у Резерфорда, предложил революционную идею. Он предположил, что электроны могут вращаться вокруг ядра не как попало, а только по строго определённым, «разрешённым» орбитам, находясь на которых, они не излучают энергию. Излучение или поглощение происходит только при «прыжке» электрона с одной орбиты на другую. Это было дерзко и противоречило классике, но… это работало! По крайней мере, для атома водорода.

Модель Бора была лишь первым шагом. Потребовались новые, ещё более странные идеи. В 1925 году Вернер Гейзенберг, а затем Эрвин Шрёдингер создали математический аппарат квантовой механики — свод правил, описывающих поведение микрочастиц. Эти правила окончательно объяснили стабильность атомов и легли в основу понимания химических связей — того, как атомы соединяются в молекулы благодаря своим электронам.

То Ли Волна, То Ли Частица: Загадка Двойной Жизни Электрона

Думаете, на этом сюрпризы закончились? Как бы не так! Ещё до квантовой механики француз Луи де Бройль высказал гипотезу: а что, если электрон — это не только частица, но и… волна? Звучало безумно. Но вскоре эксперименты подтвердили и это!

Клинтон Дэвиссон в США и Джордж Томсон (сын того самого Дж. Дж. Томсона!) в Шотландии независимо друг от друга показали, что пучок электронов, проходя через кристалл, ведёт себя как волна — дифрагирует, создавая интерференционную картину.

Ирония судьбы: Дж. Дж. Томсон получил Нобелевскую премию за доказательство того, что электрон — частица. Его сын Джордж получил Нобелевскую премию за доказательство того, что электрон — волна! Так кто же он на самом деле?

Ответ снова дал Нильс Бор со своим принципом дополнительности. Электрон — и частица, и волна одновременно. Но проявить он может только одно из своих свойств в конкретном эксперименте. Нельзя одновременно увидеть и то, и другое. Это фундаментальное свойство квантового мира, которое до сих пор будоражит умы философов и физиков.

От Лаборатории к Гаджетам: Наследие Электрона

С момента своего открытия скромный электрон проделал невероятный путь. Понимание его квантовой природы позволило создать транзисторы, потом интегральные схемы, что привело к революции в электронике и вычислительной технике. Наши смартфоны, компьютеры, интернет — всё это прямое следствие погони за «электрическим флюидом», начавшейся столетия назад.

Электронные микроскопы, позволяющие видеть невидимое, лазеры, солнечные батареи, медицинская диагностика, новые материалы с заданными свойствами — список можно продолжать бесконечно. Поведение электронов определяет химию, биологию, геологию — почти всё.

Бенджамин Франклин пророчески писал: «С полезными применениями этого электрического флюида мы еще не очень хорошо знакомы, хотя, несомненно, таковые существуют, и весьма значительные». Он оказался прав, но даже его смелое воображение вряд ли могло охватить истинный масштаб того, как эта неуловимая частица изменит мир. Поистине, великие открытия часто начинаются с простого любопытства и наблюдения за тем, как кусочек янтаря притягивает пылинки.